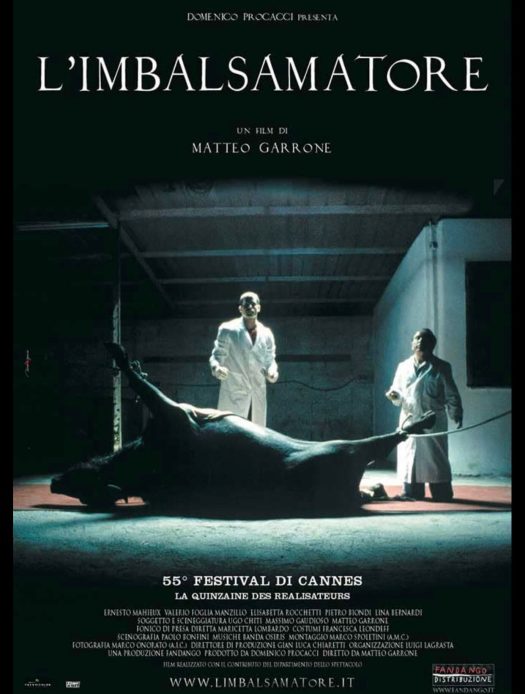

Oggi voglio parlarvi di un film un po’ atipico per me, perché non appartiene al genere horror, e nemmeno al thriller, ma si tratta di un noir, uno dei noir più ferocemente realistici dei nostri anni, nero come la pece e superbamente narrato, definito da Federico Frusciante “il più bel film italiano degli ultimi 20, ma forse anche 30, anni”. Sto parlando de L’Imbalsamatore, classe 2002, del regista Matteo Garrone. Si tratta del quarto lungometraggio del regista romano, che diverrà da questo momento uno dei nomi di spicco del Cinema Italiano, e verrà conosciuto per opere quali Gomorra del 2008, Il racconto dei racconti del 2015, Dogman del 2018 e la sua ultima fatica, Pinocchio, del 2019. E’ proprio con L’Imbalsamatore, presentato al 55° Festival di Cannes, che Garrone vince il suo primo David di Donatello per la miglior sceneggiatura, scritta a sei mani insieme a Massimo Gaudiosi ed Ugo Chiti. Premio che vincerà anche Ernesto Mahieux, come miglior attore non protagonista. Si ricordano anche altri premi vinti dal film, quali il Nastro d’Argento, Il Globo d’Oro ed il Ciak d’Oro, a sottolineare che con questo gioiello Garrone si consacra definitivamente nell’Olimpo del Cinema Nostrano ad appena 34 anni.

Il film si apre con una scena all’interno di un giardino zoologico di Napoli, dove un tassidermista affetto da nanismo, Peppino Profeta, fa la conoscenza di un bellissimo giovane che sembra molto interessato agli animali, Valerio, il quale lavora nella cucina di un ristorante ed è costretto a vivere in casa col fratello e la sua famiglia, coi quali la convivenza è tutt’altro che pacifica. Peppino chiederà a Valerio di diventare suo apprendista, promettendogli uno stipendio più alto, e ospitandolo addirittura a casa sua senza chiedergli nessun tipo di affitto. Valerio, ingenuamente, si fiderà subito di Peppino e lo seguirà fino a Cremona, ma non sa che dietro le attenzioni dell’uomo c’è tutt’altro che disinteresse. Dopo l’incontro con una giovane, Deborah, di cui Valerio si innamorerà, la situazione tra i tre diverrà insostenibile, e porterà a conseguenze fatali ed inevitabili.

La storia si basa su un vero fatto di cronaca, caratterizzato da mancanze affettive, rapporti morbosi, ricatti e violenze che finiscono in tragedia, conosciuto come il caso del Nano di Termini. Il tutto risale all’estate del 1986, quando a Roma (e non a Napoli, dove Garrone sposterà l’azione) un diciassettenne di nome Armando Lovaglio, nel cercare lavoro, si imbatte nella richiesta di uno studio di tassidermia che sta cercando un collaboratore. Si presenta così alla Igor Taxidermist, dove ad aprirgli la porta trova il titolare della bottega, Domenico Semeraro, originario di Ostuni, 40 anni, alto all’incirca 1 metro e 30. L’adolescenza di Semeraro non è stata facile a causa della sua patologia, è cresciuto nella carenza affettiva ed ha cercato di colmare questo vuoto circondandosi da ragazzi molto giovani. Lovaglio ovviamente viene subito assunto, ed oltre a ricevere un lauto stipendio Semeraro lo colma di regali, tra cui addirittura la moto che Armando desiderava da tanto tempo. Tra i due inizia un rapporto malato e morboso che includerà anche dei rapporti sessuali. Rapporti che però si interrompono due anni dopo, quando Armando si innamora della giovane Michela e la mette incinta. Da questo momento inizieranno i problemi tra i tre, che sfoceranno in un finale drammaticissimo di cui non vi racconto nulla, ovviamente, per non spoilerarvi il film. Infatti Garrone, sebbene cambi nomi, locations e piccoli dettagli, rimane sostanzialmente fedele alla storia originaria.

Nel ruolo del Nano viene scelto l’attore napoletano Ernesto Mahieux, alto 1 metro e 45, perfettamente calatosi nel personaggio di Peppino perché, racconta lui stesso, ha vissuto in gioventù i suoi stessi problemi, proprio a causa della sua bassa statura. Ernesto racconta che nella scena finale, nella quale emerge tutta la follia repressa di Peppino, si è sentito davvero se stesso, quando in vita ha vissuto momenti di sconforto tali da credere di aver perso tutto…pensare che inizialmente l’attore non voleva accettare la parte perché riteneva la sceneggiatura troppo violenta….fortuna che poi ci ha ripensato, in quanto è davvero adatto alla perfezione, tanto da offuscare con la sua presenza quella degli altri due comprimari, Valerio Foglia Manzillo e Elisabetta Rocchetti. Foglia Manzillo è un modello bellissimo di 1 metro e ottantotto, e Garrone ha il merito di farlo sembrare ancora più alto, tanto da apparire come un gigante accanto al piccolo Ernesto. Valerio debutta nel cinema proprio con questo film, e la sua inesperienza non è un punto debole, ma anzi, il regista racconta di averlo scelto appositamente neofita, perché voleva che risultasse spaesato, spontaneo, quasi perso all’ombra del personaggio di Peppino, che invece viene mostrato fin da subito come carismatico, grande oratore e perfetto affabulatore. L’ingenuità (anche reale) di Valerio cozzerà perfettamente con quella del suo partner, che in taluni momenti ne schiaccerà totalmente la personalità sotto la sua piccola mole. Garrone, proprio per questa sua scelta di avere un attore che fosse semplicemente se stesso sullo schermo, deciderà di lasciare a Valerio il suo nome anche nel film. Come terzo vertice del triangolo troviamo l’attrice romana Elisabetta Rocchetti, che era già un nome nel mondo del cinema italiano, avendo partecipato a pellicole quali MDC – Maschera di Cera di Sergio Stivaletti del 1997, Non ho Sonno di Dario Argento e L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino, entrambi del 2001. L’attrice reciterà ancora con Argento e Stivaletti nel 2004, nei film Il Cartaio e I Tre volti del Terrore, e, rimanendo nel nostro amato mondo dell’horror, la ritroveremo anche nel 2006 in Il Bosco Fuori di Gabriele Albanesi. La scelta dei tre attori protagonisti di questa lunga e drammatica ossessione si è dimostrata assolutamente vincente: tra loro venne a crearsi sul set una sinergia tale che Garrone più volte lasciò a loro il compito di improvvisare le scene, dando loro solo un canovaccio di come avrebbero dovuto iniziare e finire, cosa che porterà la recitazione ad essere incredibilmente naturale, tanto da farci scordare di essere davanti a un film.

Grazie a una regia tecnicamente perfetta, fatta di una serie infinita di movimenti della macchina da presa e da quadri assolutamente strepitosi,nei quali Garrone non si fa prendere la mano da virtuosismi o inutili forzature, coadiuvata dalla glaciale fotografia di Marco Onorato e dalla suadente colonna sonora della Banda Osiris, il regista trascina il pubblico all’interno di un mondo oscuro ed ipnotizzante, a tratti talmente opprimente che ci si scorda di respirare, come nella bellissima scena finale in cui si omaggia il classico del maestro del brivido Alfred Hitchcock, Psycho. E la citazione non è certo casuale, in quanto in entrambi i film si racconta di un’ossessione che porta i protagonisti alla follia, per il terrore di perdere ciò che invece desiderano: da una parte Norman Bates è ossessionato dalla figura della madre che non vuole che lui la lasci per qualche ragazza, dall’altra Peppino Profeta, ossessionato dalla bellezza di Valerio, che adora di un amore pulito e sembrerebbe anche platonico, a differenza del personaggio reale a cui è ispirato. Peppino è essenzialmente un povero martire, che ha dovuto lottare coi suoi problemi tutta la vita, e che vede nell’incontro con questo ragazzo bellissimo il riscatto ai suoi affanni. Il suo senso di adorazione è tale che, quando si accorgerà che Valerio non ha la minima inclinazione omosessuale, pur di tenerlo avvinto a sé e poter godere della sua bellezza anche solo visivamente, userà amiche e prostitute, alle quali si fingerà interessato, per creare situazioni di intimità e poter avere il suo oggetto del desiderio nello stesso letto, anche se all’interno di un’orgia. Ho trovato questo espediente davvero delicato, in mezzo a tanta brutalità, e non nascondo che ogni tanto Garrone riesce perfettamente a farci sentire pena per questo personaggio così sfortunato e disagiato. Anche se, certamente, il senso che più aleggia intorno alla figura dell’imbalsamatore, è quello di inquietudine, che i primi piani insistiti sul volto di Mahieux non fanno che acuire. Per rendere più vere e credibili le scene, permettendoci di sentircene parte, di viverle dall’interno, Garrone stesso si fa protagonista del suo film: buona parte delle riprese le ha infatti eseguite con la telecamera a spalla, seguendo gli attori passo passo, girando letteralmente insieme a loro, in mezzo a loro, insistendo sui volti e sulle espressioni più intime e spietate.

Teatro di quasi tutta la vicenda, se si escludono un paio di digressioni a Cremona, è Napoli. Ma la Napoli tratteggiata nel film niente ha a che vedere con la città partenopea solare, caciarona, allegra, della pizza margherita e del lungomare Caracciolo. Garrone sceglie di mostrarci una Napoli marginale, dimenticata, periferica e degradata, così come lo sono i suoi personaggi, dei reietti che vivono delle realtà subalterne e per questo non adatti ad essere inseriti tra le vie storiche della città. Il sole non manca, ma è un sole freddo, glaciale, come fosse il neon di un obitorio, che illumina i palazzoni semi fatiscenti, ed anche il mare e la spiaggia vengono sempre fotografati sotto una luce malata, che non li fa risplendere, ma li fa emergere in tutto il loro squallore. Scordatevi “Vide ‘o mare quant’è bello, spira tanto sentimento”, perché qui il mare l’unico sentimento che ispira è il disagio nei rapporti che contraddistinguono i nostri personaggi. Peraltro non tutte le locations indicate come napoletane nel film sono realmente a Napoli: il campo da golf dove avviene l’epico litigio tra Peppino e Deborah, che si tolgono le rispettive maschere, incrinando così il delicato equilibrio tra i tre, è in realtà a Castel Volturno, provincia di Caserta. Lo stesso discorso vale per Cremona, fotografata attraverso una nebbia spettrale che non ci fa mai capire se siamo di mattina o di sera, non meritevole di essere mostrata nel suo elegante centro storico, ma solo nei suburbi squallidi dove ben si inserisce la fine di questa tragedia.

Ilaria Monfardini

![Back to black: le varie sfumature di Amy Winehouse Sebbene sia scomparsa il 23 Luglio del 2011, la voce della nota cantante inglese Amy Winehouse continua ancora a riecheggiare nell’immaginario musicale di tutto il mondo, tanto che la sua […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/Back-to-black_locandina-115x115.webp)

![Arriva al cinema Brigitte Bardot forever di Lech Majewski Arriva nelle sale italiane il 18 Aprile 2024 Brigitte Bardot forever, il nuovo film del regista e artista Lech Majewski, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Brigitte-Bardot-Forever_foto_cg-entertainment-1-115x115.webp)

![Arriva al cinema Vista mare, diretto da Julia Gutweniger e Florian Kofler Distribuito da Trent Film, arriva nelle sale cinematografiche italiane il 18 Aprile 2024 il documentario Vista mare, diretto da Julia Gutweniger e Florian Kofler. Presentato in alcuni dei festival più […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VISTAMAREstill_11-115x115.webp)

![Vita da gatto: il linguaggio felino di Guillaume Maidatchevsky Deciso ad anteporre la capacità di presa immediata del cinema commerciale agli immaginifici apologhi sulla natura umana sostenuti dal cinema elitario, l’alacre regista transalpino Guillaume Maidatchevsky, prodigo studioso della fauna […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Vita-da-gatto_poster-115x115.webp)

![Non volere volare: la videorecensione Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al SXSW Film & Tv Festival 2023, Non volere volare, il primo film in lingua inglese del regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, arriverà nei […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Volare-poster-115x115.webp)

![Wretched dei Pierce Brothers Wretched – La Madre Oscura (The Wretched) è un folk horror statunitense del 2020, opera prima del duo di registi e sceneggiatori noto come The Pierce Brothers. I due fratelli […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/MadreOr-115x115.webp)

![Arriva al cinema Augure – Ritorno alle origini, diretto da Balojidi Baloji Arriva nelle sale italiane Augure – Ritorno alle origini, disponibile al cinema dal 18 Aprile 2024 in versione originale sottotitolata in italiano e in due eventi speciali, a Milano il […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/AH_AUGURE_foto_5_©Wrong-Men-115x115.webp)

![Civil war: la guerra civile americana 2.0 di Alex Garland Dopo aver diretto l’horror Men nel 2022, Alex Garland torna dietro alla macchina da presa per girare Civil war. L’inizio è in media res in una New York devastata da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Civil-war_poster-115x115.webp)

![Arriva al cinema Cattiverie a domicilio, con Olivia Colman e Jessie Buckley Dopo il successo di pubblico nel Regno Unito, arriva il 18 Aprile 2024 nelle sale italiane Cattiverie a domicilio, commedia irriverente dal risvolto drammatico scritta da Johnny Sweet e diretta […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Cattiverie-a-domicilio-115x115.webp)

![In dvd Il libro delle soluzioni di Michel Gondry Visto nelle sale cinematografiche a Novembre 2023, approda su supporto dvd sotto il marchio Mustang Entertainment Il libro delle soluzioni, diretto dal cineasta di origini francesi Michel Gondry. Conosciuto in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-libro-delle-soluzioni-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista alla cam girl Silvia Lamberti Classe 1985, il nome di Silvia Lamberti è particolarmente conosciuto soprattutto tra i fan dell’hard, universo di cui è entrata a far parte a trent’anni. Pittrice professionista fino all’età di ventisette anni, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/SILVIA-LAMBERTI_2-115x115.webp)

![Uscita evento per La canzone della Terra, prodotto da Wim Wenders Wanted è lieta di portare nelle sale italiane La canzone della Terra (Songs of Earth), al cinema il 15, 16 e 17 Aprile 2024, mese in cui si festeggia la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Fedrelandet_Credit-Lars-Erlend-Tubaas-Oymo-115x115.webp)

![Arriva al cinema come evento Ennio Doris – C’è anche domani, con Massimo Ghini Diretto da Giacomo Campiotti, Ennio Doris – C’è anche domani arriva nei cinema come evento speciale per tre giorni: il 15, 16 e 17 Aprile 2024. Interpretato da Massimo Ghini […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Ennio-Doris-115x115.webp)

![Successo per L’Elisir di Leonardo Da Vinci e la Banda del Buffardello Grande successo per L’Elisir di Leonardo Da Vinci e la Banda del Buffardello, nelle sale cinematografiche dal 14 Marzo 2024. Dopo l’esplosivo debutto a Napoli, infatti, il film che, sotto […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LELISIR-DI-LEONARDO_6-115x115.webp)

![Ancora volano le farfalle: la storia di Giorgia Righi La Giorgia Righi che figura in qualità di produttrice esecutiva di Ancora volano le farfalle è la giovane la cui vera storia ha ispirato proprio questo lungometraggio a firma di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Ancora-volano-le-farfalle_locandina-115x115.webp)

![Gloria!: l’esordio ottocentesco di Margherita Vicario Gloria! è il primo lungometraggio diretto dall’attrice Margherita Vicario, dopo la regia dello short Se riesco parto. Un lungometraggio di genere drammatico in cui viene raccontata la storia di Teresa, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Gloria_locandina-115x115.webp)

![I delinquenti: l’insolito heist movie di Rodrigo Moreno A dieci anni di distanza da Reimon, un poetico apologo sul tran tran quotidiano e sui gradi di separazione che dividono l’omonima domestica dai suoi algidi datori di lavoro, l’ambizioso […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/I-delinquenti-115x115.webp)

![“Movie Talk dal vivo” mercoledì 17 aprile con Nina Zilli e Giorgio Viario all’anteprima di “Back to Black” al The Space Cinema Torino “Back To Black”, l’ultima opera della regista Sam Taylor-Johnson, arriverà in anteprima in Italia al The Space Cinema Torino e sarà al centro del prossimo “Movie Talk dal vivo” mercoledì […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/hero_movie-talk_Back-to-Black_mobile-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Fabrizio La Monica Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, inizia a girare corti e film per il web molto giovane. Nel 2017 inizia un sodalizio artistico con l’attore Ferdinando Gattuccio con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/FabrizioOr-115x115.webp)

![Presentazione a Bologna per il libro C’era una volta Sergio Leone di Giuseppe Arcieri Il regista Giuseppe Arcieri, di Barletta, è lieto di annunciare la presentazione del suo libro C’era una volta Sergio Leone. L’evento avrà luogo oggi, 11 Aprile 2024, alle ore 18:00 […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Sergio-Leone-115x115.webp)

![White gloves il nuovo disco dei Bad Blues Quartet Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “WHITE GLOVES” (Overdub Recordings), il nuovo album dei BAD BLUES QUARTET. “White […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Bad-Blues-Quartet-White-Gloves-FRONT-115x115.webp)

![Intervista a Peripezie con il suo nuovo singolo Cicatrici Il brano racconta la fine di una storia, in particolare la volontà di archiviare definitivamente tutto ciò che c’è stato, sia il bene che il male. Tutto si consuma davanti […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-3-Peripezie-115x115.webp)

![Portal minds: giovane e promettente Band Torinese! La Video Intervista! Portal Minds Si formano all’inizio del 2023 a Torino, spaziando tra generi quali Alternative Rock, Post Grunge e Hard Rock. Con 16 concerti all’attivo, hanno già lasciato il segno nel […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Portal-Minds-4-115x115.webp)

![Sclaice – Il ritorno con il singolo Il prezzo del biglietto Il brano dell’artista sui digital stores e nelle radio Sclaice, dopo il successo di Reset uscito nel 2023 e dopo le menzioni sui più noti magazine di settore e numerosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-2-1-115x115.webp)

![Esplorando le emozioni con Sarah Vampiro: Dietro le quinte di “Guerre (Senza te)” Preparati a immergerti nelle profondità dell’anima con Sarah Vampiro, la talentuosa cantante e cantautrice milanese di soli ventuno anni. Il suo secondo singolo “Guerre (Senza te)” promette di rapirti con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Sarah-Vampiro-Guerre-Senza-Te-MusicAlive.net_-115x115.webp)

![Samanta Cannone: Il Viaggio Musicale tra Resilienza e Autenticità Scopri la forza e l’autenticità della nuova stella emergente della musica italiana: Samanta Cannone. Il suo singolo di debutto “Sabbie Mobili” è più di una canzone, è un inno alla […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Samanta-Cannone--115x115.webp)

![The Castle Day Time Festival a Bellinzona Musica, storia, architettura, cultura e intrattenimento sabato 22 giugno 2024 a Castel Grande, Bellinzona, grazie al festival The Castle, che propone la musica di Marco Carola, PAWSA, Da Vid e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/castel-grande-bellinzona-di-sera-bis-115x115.webp)

![Vision Open Air debutta all’ex Macello Dal 15 al 21 aprile 2024 Milano è una volta di più al centro del mondo, grazie alla Design Week, una delle più importanti al mondo in materia se non […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ex-macello-milano-credits-gabriele-canfora-lagarty-photo-115x115.webp)

![Fidelio Unlimited al Matis di Bologna Sabato 20 aprile 2024 serata più che speciale al Matis Club di Bologna. Sabato 20 aprile è infatti in programma al Matis Club il party Fidelio Unlimited, con la musica […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/20.04.24-deborah-forti-guest-@-matis--115x115.webp)

![Adrift il nuovo album degli Uncle Muff Dal 16 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “ADRIFT” (Overdub Recordings), il nuovo album degli UNCLE MUFF. “Adrift” è un disco […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/copertina-3-115x115.webp)

![Successo per Music History di Maurizio Tomberli al Teatro Puccini di Firenze insieme a Beethoven Successo ieri sera al “Teatro Puccini” di Firenze con “Music History” ideato dal maestro Maurizio Tomberli in collaborazione con il maestro Eric Buffat. Nei panni del grande compositore e pianista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Schermata-2024-04-16-alle-10.19.27-115x115.png)

![Elia Turra racconta il suo Punk di quartiere Fuori dal 22 marzo “Punk di quartiere”, il nuovo singolo di Elia Turra. Il brano fa parte dell’EP “Trilogia di quartiere” anticipato dal singolo “LSB”. Un concept di tre canzoni […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Elia-Turra-foto-3-pdq-115x115.webp)

![Il rap incontra Eraclito in Il mondo collassa, la denuncia musico-sociale di Pare e Trip C’è un momento nella vita di ogni artista in cui le parole diventano più di semplici versi; diventano un grido, un grido che non solo si fa strada attraverso il […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Pare-2-115x115.webp)

![“Fontana di Trevi” il nuovo singolo di Senza Cuore Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Fontana di Trevi”, il nuovo singolo di Senza Cuore. Il brano “Fontana […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/copertina-2-115x115.webp)

![“Lacrime di Venere” il nuovo singolo di Giù Dal 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LACRIME DI VENERE” il nuovo singolo di GIÙ. Il brano “Lacrime di Venere” è ispirato al film […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giu-Lacrime-di-Venere-COPERTINA-115x115.webp)

![Figlie d’ ‘a Fonte d’ ‘e Suone: Eric Mormile unisce nel tempo e nella musica con un brano che supera i 5 minuti e celebra la condivisione In un’era dominata da ritmi frenetici, in cui il breve e l’effimero regnano sovrani, il tempo scorre veloce e la musica tende ad inseguirlo con brani sempre più brevi e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Eric-Mormile-Friends-2-Pic-by-Diana-De-Luca-115x115.webp)

![Sorpreso Disincanto di Mariné: il nuovo singolo che balla tra i sentimenti Il brano nasce da una consapevolezza nata da una lotta interiore e accompagna l’ascoltatore in un intenso viaggio emotivo: quello dei labirinti amorosi, dove ognuno di noi si è perso […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Marine-1-115x115.webp)

![Facciamo festa con il new single di Viola Valentino Il suo ultimo album, una raccolta di inediti e successi, dal titolo “Gratis” risale allo scorso agosto. Un disco maturo, moderno e ben rappresentato dalla sua interprete. Stiamo parlando dell’icona pop […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/image-1-1-115x115.png)

![Primitiva è il nuovo album di Hati & Skoll Primitiva è il nuovo album di Hati & Skoll, dove tra una marea di sottogeneri e fusioni degli stessi, il collante resta il metal puro! Per tutti quelli che hanno […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/photoHSK-jpg-e1712921707397-115x56.webp)

![Veleno di Tananai è al comando della classifica EarOne Airplay Radio Dopo 8 settimane, il primo posto della classifica EarOne Airplay Radio non è occupato da una canzone in gara a Sanremo 2024: è “Veleno” di Tananai il brano più ascoltato […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Veleno-di-Tananai-al-comando-della-classifica-EarOne-Airplay-Radio-115x115.webp)

![The Lodgers di Brian O’Malley “Come può il Fato essere in torto?” Ogni tanto anche in questi anni Duemila qualcuno decide di confrontarsi con l’horror gotico. C’è chi lo fa peggio, chi meglio. A quest’ultima […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LodgersOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Leonardo Barone 1976 Leonardo Barone nasce a Piombino (LI) il 1 dicembre del 1976 da Antonino Barone, operaio della Lucchini, e Serenella Ranieri, impiegata alle poste. 1980 – 1990 Sin da ragazzino […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LeoOr-115x115.webp)

![Tenebra: l’oscuro viaggio di Anto nella mente dell’Orco “La Vita è solo Sofferenza. L’Orco Buio è dappertutto. Il Male è dappertutto” L’Italia, col suo cinema indipendente, non finisce mai di sorprendermi. Ogni giorno scopro nuovi esperimenti filmici, nuovi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/TenebraOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista la regista Paola Settimini e l’attrice Antonella Rebisso Paola Settimini è una giornalista, sceneggiatrice e regista spezzina. Tra le sue opere più note i documentari Per Horror Intendo… vincitore di molteplici premi e riconoscimenti a livello internazionale, e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/PaolaOr-115x115.webp)

![Sleeper di Philippe Gagnon Philippe Gagnon è un regista e montatore canadese noto per film e serie tv di genere thriller e drama. Oggi parleremo di un suo lavoro per la tv del 2018, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/SleeperOrok-115x115.webp)

![Stasera in tv Trainspotting di Danny Boyle Stasera in tv su Iris alle 23,30 Trainspotting, un film del 1996 diretto da Danny Boyle, tratto dal romanzo omonimo di Irvine Welsh del 1993. Il film è stato presentato […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/trainspotting-1706808977302.jpg--115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): una clip esclusiva Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli, Jericho’s tail (La coda di Jericho) è già da qualche settimana tra i nuovi titoli entrati a far parte della library di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHOS-TAIL_5-Copia-115x115.webp)

![Su TecaTv Omicidio al cimitero, Il passaggio segreto e L’uomo col cilindro Da lunedì 13 Marzo 2024 la piattaforma TecaTv – di proprietà della Running Tv International – è diventata un canale streaming in abbonamento, per cui gli utenti possono accedere a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/Omicidio-al-cimitero-115x115.webp)

![Arriva Jericho’s tail (La coda di Jericho), tra pornografia e George Orwell con Pino Quartullo Sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 21 Marzo 2024 Jericho’s tail (La coda di Jericho), scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli. Con la partecipazione di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/JERICHOS-TAIL_1-Copia-115x115.webp)

![Disponibile su Prime Video Pulce non c’è, primo film di Giuseppe Bonito Pulce non c’è, primo film di Giuseppe Bonito, è ora disponibile su Prime Video. un dramma familiare intenso dal regista candidato al Nastro d’argento al miglior regista esordiente, distribuito da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/pulce-non-ce_1-115x115.webp)

![15- 21 aprile: nuova settimana su Cusano CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 15 – 21 APRILE Un’altra settimana ricca di emozioni vi aspetta su Cusano Italia TV (canale 122 del Digitale Terrestre) […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cusano-arte-115x115.webp)

![Bravissima, il Talent Show ideato e condotto da Valerio Merola, in onda Sabato 13 Aprile su Sky 913 e Canale Italia È il primo talent show della tv italiana e detiene ancora il suo primato dopo trentatre anni. Quando VALERIO MEROLA ideó il format nel 1991 e organizzó la prima edizione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/04_12-VALERIO-E-PRESENTATRICI_1280-115x115.webp)

![Videointervista alla giovane conduttrice televisiva di Italian Green “Noemi David” Amici di Mondospettacolo oggi voglio proporvi una videointervista alla giovane conduttrice televisiva Noemi David. Noemi in questo momento è su Raidue fino a fine Aprile con “Italian Green” un programma in onda il sabato su Raidue, incentrato sul […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-7.34.35-PM-115x115.webp)

![la via dei ciliegi: il nuovo show di cucina giapponese è ora disponibile su Prime Video Italia Millennium Cinematografica presenta La via dei ciliegi, un viaggio on the road per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti e delle migliori ricette dell’Hanami, usanza giapponese che consiste nell’osservare la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/La-via-dei-ciliegi-115x115.webp)

![Presentata la fiction tv Margherita delle stelle, su Margherita Hack Tenutasi a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Margherita delle stelle, nuova produzione Rai Fiction – Minerva Pictures in onda su Rai 1 il prossimo 5 Marzo 2024, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/Margherita-delle-stelle_conferenza-115x115.webp)

![Cosa ci aspetta questa settimana su Cusano Italia Tv e Radio Cusano? CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 05 – 11 FEBBRAIO Siamo pronti a guidarvi attraverso una nuova settimana ricca di emozioni, spettacolo e approfondimenti su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/bagheera-cusano-115x115.webp)

![Su Prime Video la serie comedy Original italiana No Activity – Niente da segnalare No Activity – Niente da segnalare è la nuova esilarante serie comedy Original italiana in sei episodi tutti da ridere, disponibile in esclusiva dal 18 Gennaio 2024 su Prime Video, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/No-activity-115x115.webp)

![I primi cento: l’omaggio a Dylan Dog di Guglielmino, Scali e Costarelli È disponibile in pre-order (uscita ufficiale 18 Aprile 2024) sul sito dell’editore Weird Book (www.weirdbook.it) la graphic novel I primi cento, scritta da Andrea Guglielmino e Marco Scali e disegnata […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/I-primi-cento_home-115x115.webp)

![Giovani, digitalizzazione, europee 2024: Aidr inaugura il centro tecnologico eSplace di Genova Un avamposto di prestigio, nel cuore della Liguria, per diffondere sempre più la cultura e l’economia digitale. È la mission alla base della nuova iniziativa della Fondazione italian digital revoultion […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giovani-digitalizzazione-115x115.webp)

![Giovani e digitalizzazione: verso le elezioni europee dell’8 e 9 Giugno. La città di Torino accoglie con ammirazione il tour istituzionale nazionale Proseguendo il viaggio attraverso l’Italia per promuovere la conoscenza e l’importanza delle istituzioni europee tra i giovani, la tappa del tour istituzionale nazionale piemontese Giovani, digitalizzazione, europee 2024 si è tenuta […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giovani-digitalizazzione-115x115.webp)

![Una nuova sfida per Serena K. Baldaccini; nasce Mattino Star, il nuovo format di mgradio media tv Nel panorama televisivo italiano e del web spunta una nuova alba, radiosa e carica di promesse: “Mattino Star“, il fresco format ideato e condotto da Serena K. Baldaccini trasmissione ispirata […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-13.14.32-1-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Anastasia Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per intervistare “Anastasia”, una fotomodella Italo/Russa di grande successo. Anastasia, grazie per aver accettato di parlare con noi. Per cominciare, vorrei sapere quali sono […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-22.23.02-115x115.webp)

![Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinat Miriam Tirinzoni Fashion Brand si distingue nel panorama delle consulenze d’immagine, offrendo un servizio esclusivo dedicato alle aspiranti Miss del futuro. Dall’eleganza intramontabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Miriam-Tirinzoni-foto-2-115x115.png)

![Cristina Barka: Le sue passioni, i suoi sogni…. “Mi chiamo Cristina Barka, ho 21 anni, sono di origine tunisina e vengo dalla zona di Genova che prende il nome di “Valbisagno” dall’omonimo torrente che vi ci scorre. Le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/9225-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Vanessa Kaos Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per proporvi una nuova videointervista alla bellissima e simpaticissima Fotomodella e Sexy Star “Vanessa Kaos”. Vanessa ha delle grandi novità da raccontarci, ma ora […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VanessaCop-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Giulia Daniela Soponariu Amici di Mondospettacolo, oggi ho l’onore di presentarvi Giulia Daniela Soponariu una giovane e talentuosa artista, che ha già alle spalle una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/giucop-115x115.webp)

![Le modelle di Mondospettacolo: Ludovica Anna Iacobellis Amici di Mondospettacolo, sono lieto di essere qui oggi per intervistare “Ludovica Anna Iacobellis” una giovanissima modella. Come sapete, la moda e il mondo dello spettacolo sono due industrie in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-27-at-12.23.24-AM-1-115x115.webp)

![Sara Banfi: “Una Fotomodella di Successo”! Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Sara Banfi una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che tutti voi siete curiosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-02-24-at-22.34.36-2-115x115.webp)

![Polina Ferari fotomodella, personal trainer si racconta a Mondospettacolo Polina Ferari fotomodella russa per “Mondospettacolo” “Sono Polina Ferari, personal trainer e fotomodella. Laureata in regia cinematografica e giornalismo a Mosca e a Milano ho fatto la scuola AIPT, accademia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/ok1-115x115.webp)

![L’Erotic Model Eva Kisimova “Strega Erotica” ci video racconta la sua esperienza a: “La Zanzara” “La Zanzara” è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani con la collaborazione del collega David Parenzo. Verso la parte finale della divertentissima trasmissione, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-17.39.09-115x115.webp)

![Intervista a Karen De Pedrina: ” Modella ufficiale Sanremo 2024 “ Amici di Mondospettacolo, Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi “Karen De Pedrina” una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/karen1-115x115.png)

![Intervista alla modella Paola Star Paola Star modella di Lucca Vuoi presentarti ai lettori di “Mondospettacolo”? “Mi chiamo Paola, di Lucca, in arte Paola Star, mi ritengo una persona normalissima, una mamma, una moglie come […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/1-5-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Eleonora “sensual_plum” Eleonora è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Eleonora benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Grazie per il tuo invito e rivolgo un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20231128_080556_717-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Erica Castagnoli Erica Castagnoli è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Erica benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti e grazie per questa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-14.33.50-115x115.webp)

![Intervista alla sensualissima artista internazionale “Waleska Laffitte Diaz” Waleska Laffitte Diaz: attrice, cantante, compositrice musicale in inglese, spagnolo, italiano, conduttrice radiofonica e televisiva e modella. Con la sua canzone GOLDEN GIRL sta spopolando, è anche presente su Onlyfans. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240130_003118-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: “Biondina” “Biondina” su Ig _labiondaaaaa è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Biondina benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, abbastanza bene dai, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-15-at-19.00.56-1-115x115.webp)

![Eva Kisimova: “Una Strega Bona e dannatamente Erotica” Amici di Mondospettacolo oggi torniamo a parlare di Eva Kisimova. Eva Kisimova è una Fotomodella grande amica del nostro portale, già in passato le abbiamo dedicato diversi articoli, https://www.mondospettacolo.com/?s=eva+kisimova ma […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/strega-4-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Gotic Girl 87 Gotic Girl 87 è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Gotic Girl 87 benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, sto bene […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Polish_20231020_101227833-115x115.webp)

![Erika Eramo: “I tormentoni spengono i neuroni… ci penso io a riaccenderli” Amici di Mondospettacolo, oggi nel giorno degli innamorati, torna l’intervista all’affascinante Erika Eramo, amica giornalista dall’animo artistico e dai mille interessi Come sempre la nostra sensualissima e affascinante giornalista, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Erika-Copertina-115x115.webp)

![Rachelle: Creator e Fotomodella Rachelle è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Rachelle benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alessandro grazie mille intanto per avermi scelto […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-17.02.34-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Mari “Madame.ry” Mari è la modella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Mari benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, innanzitutto vorrei ringraziarti per avermi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/maricop-115x115.webp)

![L’Italia vince il Mondiale (del sesso) con la coppia Mary Ryder e Capitano Eric Amici di Mondospettacolo, oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ insolito ma che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo: i campionati mondiali del sesso. Sì, avete capito bene, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-10.39.58-115x115.webp)

![La Madrina della 4^ edizione del Veneto Sex: Lisa Amane Amici di Mondospettacolo, dal 17/05/2024 al 19/05/2024 si terrà (presso il prestigiosissimo locale “New 1000 lire” di Preganziol) la 4^edizione del Veneto Sex. Tra le tantissime pornoattrici che parteciperanno a questa Kermesse […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-18.03.58-115x115.webp)

![Mondospettacolo video intervista la Adult Content Creator “Fattolandia” Amici di Mondospettacolo, oggi voglio proporvi la video intervista di Irene “Fattolandia” una promettente Adult Content Creator. Vediamo di conoscerla insieme. Ecco la video intervista. Irene Fattolandia sui Social https://linktr.ee/Fattolandia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/fattolandiacop-115x115.webp)

![Amandha Fox realizza un calendario per una guida più sicura! Amandha Fox la venere polacca, realizza un calendario per sensibilizzare alla guida sicura! La regione Puglia e la città di Treviso sono state le location scelte per la realizzazione del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Amandha-Fox-calendario_2024_3-115x115.webp)

![Il ritorno di Pechuus Tefy: la Adult Content Creator Argentina Oggi torna a farsi intervistare da noi la Adult Content Creator Argentina “Pechuus Tefy”. Pechuus si racconterà in una intervista molto bollente (v.m 18 anni). Pechuus Tefy bentornata su Mondospettacolo, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/12-115x115.webp)

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.