Il termine Vivarium indica un allevamento di vario tipo per bestie di ogni specie, che era in uso ai tempi degli antichi Romani. Questi spazi erano alquanto estesi, dieci o più ettari, ed erano progettati per far sentire la selvaggina all’interno del proprio habitat. Il vivario era mantenuto da persone facoltose, che lo affidavano ad un custode, il quale provvedeva a nutrire la bestie. Sono partita dalla definizione di tale termine per introdurvi il film di cui vi parlerò oggi, il cui titolo è proprio Vivarium, e che è perfettamente attinente alle poche parole di cui sopra.

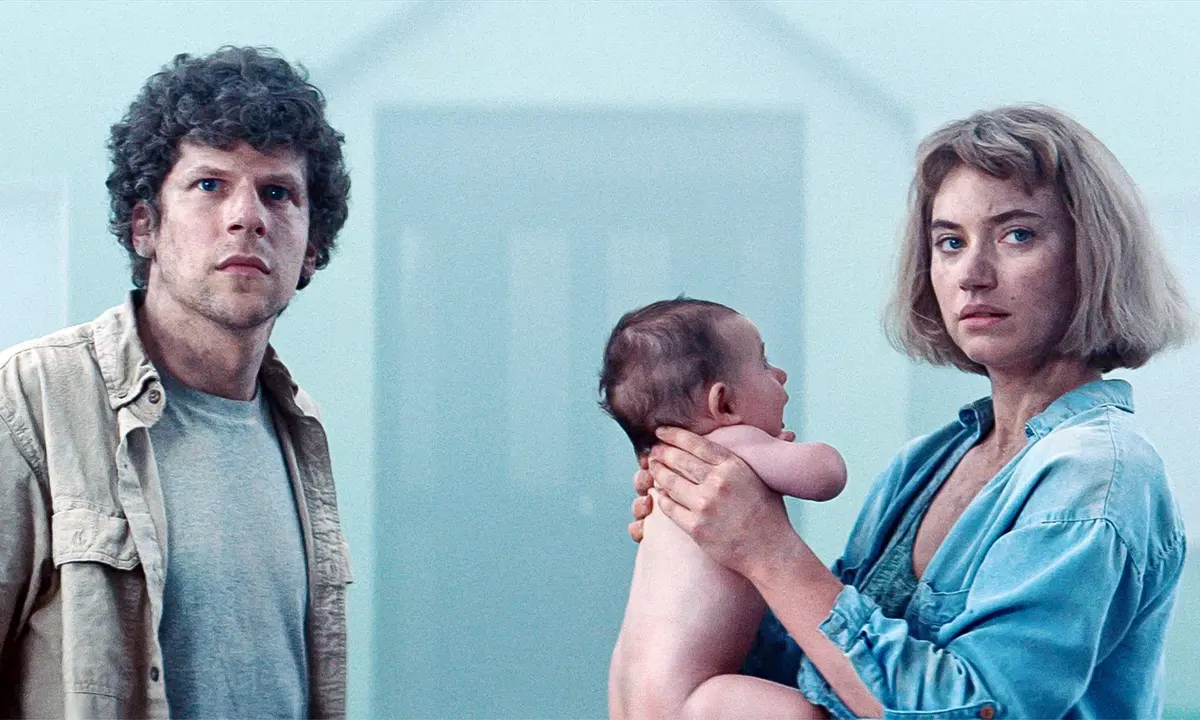

Solo che qui non ci sono animali, ma esseri umani, e ad allevarli c’è qualcuno che non ci si aspetterebbe mai. Collaborazione irlandese/danese/belga, classe 2019, il film può contare sulla regia pulita ma priva di virtuosismi del dublinese Lorcan Finnegan, sulla glaciale ed evocativa fotografia di MacGregor, e sull’ottima interpretazione della brava attrice protagonista Imogen Poots, che si era già fatta notare in opere del calibro di V per Vendetta di James McTeigue, 28 settimane dopo di Juan Carlos Fresnadillo, Jane Eyre di Cary Fukunaga e Fright Night di Craig Gillespie. Vivarium è un film straniante, destabilizzante, cinico, che sta sempre sul limite tra l’horror, il drama e la fantascienza, per poi prendere una posizione sicuramente più definita da metà in avanti.

Ho sentito dire che la sceneggiatura, scritta da Garrett Shanley su un soggetto realizzato a quattro mani con lo stesso regista, avrebbe potuto dare più risposte, spiegare di più, ma in fondo io credo che vada benissimo così, e che non ci sia bisogno di grandi spiegazioni per capire cosa stia avvenendo in questo grande vivario che porta il nome di Yonder. Gemma e Tom, due giovani innamorati, stanno cercando la loro prima casa dove andare a coronare il loro sogno d’amore. Girovagando per le strade della loro città si imbattono in una strana agenzia immobiliare dove vengono vendute delle villette a schiera tutte uguali all’interno di un nuovissimo complesso residenziale nella vicina periferia, chiamato Yonder. Tom non pare particolarmente interessato alla tipologia di abitazione, colpito anche negativamente dagli strani ed ambigui modi di fare dell’agente immobiliare, Martin, il quale però alla fine ha la meglio, e riesce a convincere la coppia a dare un’occhiata ad una delle casette del complesso. Dal momento in cui varcano l’ingresso di Yonder ai i due giovani cambierà completamente l’esistenza: dopo una visita sommaria dell’unità abitativa numero nove, si accorgeranno che Martin è sparito e li ha lasciati completamente soli nell’enorme complesso residenziale composto da un numero incredibile di casette verdoline tutte uguali, che si estendono a perdita d’occhio. Inizialmente sollevati dalla scomparsa dell’uomo; Gemma e Tom decidono di lasciare Yonder per non farci mai più ritorno, ma la cosa non si rivelerà affatto semplice come credono: ogni strada che percorrono li riporterà sempre all’abitazione numero nove, dove alla fine saranno costretti a trascorrere la notte. Stanchi ed affamati trovano davanti alla porta di casa una strana scatola con del cibo, e la mattina dopo una nuova scatola li attende, ma con un contenuto decisamente diverso da quello della sera precedente…

La prima domanda che ci si pone è: riusciranno i due giovani a uscire dal dedalo di stredette di Yonder? Da qualche parte sono entrati, da qualche parte l’agente immobiliare è uscito, e quindi per forza di cose da qualche parte dovranno uscire anche loro…ma come fare, se ogni strada, in auto o a piedi, li riporta sempre all’abitazione numero nove, e se da nessuna parte i cellulari hanno segnale per permettere loro di chiamare aiuto? Provano coi segnali di fumo, con le enormi scritte segnaletiche sul tetto, ma ben presto si accorgono che a Yonder regna un silenzio irreale, che non viene mai rotto da altre voci umane, né da rumori di auto o di aerei. Sembrano essersi persi nel nulla, in un non luogo, e la casa numero nove diverrà, loro malgrado, l’unico loro nido e punto di riferimento, con qualcuno che li nutre ogni giorno attraverso gli scatoloni colmi di cibo lasciati davanti alla porta, di cui però non si riesce mai a svelare l’identità. Cos’è Yonder, e cosa vi si cela dietro? Vivarium ci cala in un immaginario distopico che ci spaventa senza bisogno di mostrare, ma anzi, nascondendoci ogni sorta di certezza, sottraendoci ad ogni sorta di rivelazione, facendoci solo intuire ed immaginare ciò che si cela, mastodontico ed implacabile, dietro a quelle villette a schiera che inizialmente sembrano quelle di un videogioco, per poi somigliare sempre di più ad un quadro di Magritte, fino ad arrivare alla visione dall’alto che le porta a ricordare, con un presagio suggerito ma estremamente chiaro, le tombe di un enorme cimitero, quasi un cimitero militare, di coloro che sono caduti in servizio, ed ai quali vengono infatti tributate delle tombe tutte uguali, senza differenza alcuna, perché una volta svolto il loro dovere ogni soldato perde la sua identità ed il suo scopo, per diventare solo uno tra i tanti che sono serviti alla causa. Un’altra similitudine che si potrebbe pensare è quella con un alveare, fatto di tante celle vicine ma non comunicanti, così che gli abitanti risultino delle api operaie al servizio di un regista invisibile che le sfrutta per i suoi piani, che però per loro restano incomprensibili. Le idee di prigionia, di alienazione, di spersonalizzazione, rimangono alla base della metafora sociale che si nasconde dietro questo film, che ha il merito di provare a fare Cinema con la C maiuscola, cosa non da poco al giorno d’oggi. Le suggestioni pittoriche virano, verso il finale, da Magritte a Escher, nell’idea di un mondo sotto il mondo, di una casa sotto la casa, completamente identica, in un groviglio da incubo nel quale si ritroverà, suo malgrado, la povera Gemma, giungendo così ad una consapevolezza che le toglierà ogni più piccola speranza, ogni illusione di una ritrovata libertà, e con esse ogni voglia di continuare a lottare, e persino di vivere.

Film che io ho trovato, per certi versi, estremamente lovecraftiano, data la presenza di entità “altre” senza volto e senza nome, con un proprio linguaggio e una propria scrittura, con propri testi sacri, ostili all’uomo, parassiti del mondo. Sarà solo una mia suggestione, ma non ho ritenuto casuale il fatto che uno dei personaggi più inquietanti del film, il cosiddetto ragazzo, sia impersonato dall’attore irlandese Eanna Hardwicke, che viene truccato ed agghindato in modo tale da assomigliare in maniera impressionante al Solitario di Providence, Howard Phillip Lovecraft. Omaggio? Chissà, io l’ho interpretato così. Accanto a Hardwicke ed alla brava e bella Imogen Poots ricordiamo, nel ruolo dell’agente immobiliare Martin, l’attore inglese Jonathan Aris, già volto noto della fantascienza per aver preso parte a film quali The Martian di Ridley Scott, Morgan di Luke Scott (figlio di Ridley) e Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards; ad interpretare il compagno di Gemma, Tom, troviamo l’americano Jesse Eisenberg, il Mark Zuckerberg di The Social Network di David Fincher, ed a chiudere il cerchio di questo modesto ma estremamente efficace cast troviamo il piccolo Senan Jennings, che interpreta uno dei bimbi più insopportabili e stranianti della storia del cinema, con le sue urla allucinanti che spezzano il silenzio irreale di Yonder. Vivarium, quindi, dietro al suo volto distopico, nasconde una ben precisa critica sociale ad un modello di vita preconfezionato che la società borghese (piccola piccola) ci impone, quello del benessere dato non dalla propria libertà individuale ma da obiettivi standard da raggiungere, come trovare una persona con cui condividere la vita, trovare un lavoro che permetta di comprarsi una propria casa, e coronare il tutto con la nascita di uno o più figli.

La mancanza di uno di questi elementi sembra rendere la persona meno perfetta, meno soddisfatta, limitandole così la propria affermazione, la realizzazione dei desideri, qualora vadano in contrasto con questo modello che ci viene imposto. Siamo tutte cavie da laboratorio, nella società dei benpensanti, e ciò che ci renderà alla fine di nuovo liberi sarà, a quanto pare, solo la morte, perché in vita non ci resta che piegare la testa ed accettare passivamente il nostro destino. Le uniche divergenze concesse spesso non servono a nulla e diventano delle ossessioni, come quella di Tom che inizia a scavare una buca eterna che non porta da nessuna parte ma gli impegna intere giornate e gli mina man mano la salute, sia fisica che mentale, o quella di Gemma, che si ritrova a crescere un figlio di cui non è madre, ed a cui non riuscirà mai a voler bene, ma di cui è, suo malgrado, totalmente succube. Perdere noi stessi, la nostra identità, diventare tante silhouette tutte uguali come quelle di Golconda, sotto un cielo dove persino le nuvole perdono la loro libertà di sembrare qualcos’altro, di prendere forme più svariate, ma sembrano solo e semplicemente nuvole, tutte uguali, vuote, aride. E’ così che ci riduce la nostra società, è così che il Vivarium riduce i malcapitati che vi vengono trascinati all’interno. Senza alcuna possibilità di rivalsa, in un finale che più disilluso non si può.

“Quality family home. Forever” (Qualità, Famiglia, Casa. Per Sempre) così recita il grande cartello pubblicitario che fa bella mostra di sé all’ingresso di Yonder: e mai quel “Per Sempre” fu così emblematico e pregno di nefasti significati. Nascere, crescere, vivere, procreare, lavorare, e ovviamente morire, prima del tempo se possibile, onde evitare di gravare sulle sempre più private finanze pubbliche. Questo è il senso della vita delineato da Vivarium, che non offre un varco nella maglia. Non esiste scampo, nessuna via di fuga dall’ineluttabile. L’ottimo lavoro di Finnegan, è quindi, in fondo, “un esperimento sociale che ci mostra cosa resta della vita umana senza l’umanesimo: la pura, monocroma, violenta sussistenza biologica”, per citare le parole del critico Lorenzo Maselli, “un film su tutto quello che di più osceno si cela nel sogno borghese, e non lascia alcuna speranza”.

Ilaria Monfardini

![Mondospettacolo intervista il regista Davide Scovazzo Davide Scovazzo nasce a Genova nel 1980. Sceneggiatore e regista, laureato al DAMS, si definisce un autodidatta. Ha lavorato come aiuto regia, assistente alla regia e assistente di produzione per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ScovazzoOr-115x115.webp)

![In blu-ray Tutti tranne te, commedia romantica con Sydney Sweeney Visto nelle sale cinematografiche a fine Gennaio 2024, viene reso disponibile su supporto blu-ray da Eagle pictures Tutti tranne te, alla cui produzione esecutiva troviamo nientemeno che la protagonista Sydney […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/Tutti-tranne-te_1-115x115.webp)

![Back to black: le varie sfumature di Amy Winehouse Sebbene sia scomparsa il 23 Luglio del 2011, la voce della nota cantante inglese Amy Winehouse continua ancora a riecheggiare nell’immaginario musicale di tutto il mondo, tanto che la sua […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/Back-to-black_locandina-115x115.webp)

![Arriva al cinema Brigitte Bardot forever di Lech Majewski Arriva nelle sale italiane il 18 Aprile 2024 Brigitte Bardot forever, il nuovo film del regista e artista Lech Majewski, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Brigitte-Bardot-Forever_foto_cg-entertainment-1-115x115.webp)

![Arriva al cinema Vista mare, diretto da Julia Gutweniger e Florian Kofler Distribuito da Trent Film, arriva nelle sale cinematografiche italiane il 18 Aprile 2024 il documentario Vista mare, diretto da Julia Gutweniger e Florian Kofler. Presentato in alcuni dei festival più […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VISTAMAREstill_11-115x115.webp)

![Vita da gatto: il linguaggio felino di Guillaume Maidatchevsky Deciso ad anteporre la capacità di presa immediata del cinema commerciale agli immaginifici apologhi sulla natura umana sostenuti dal cinema elitario, l’alacre regista transalpino Guillaume Maidatchevsky, prodigo studioso della fauna […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Vita-da-gatto_poster-115x115.webp)

![Non volere volare: la videorecensione Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al SXSW Film & Tv Festival 2023, Non volere volare, il primo film in lingua inglese del regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, arriverà nei […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Volare-poster-115x115.webp)

![Wretched dei Pierce Brothers Wretched – La Madre Oscura (The Wretched) è un folk horror statunitense del 2020, opera prima del duo di registi e sceneggiatori noto come The Pierce Brothers. I due fratelli […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/MadreOr-115x115.webp)

![Arriva al cinema Augure – Ritorno alle origini, diretto da Balojidi Baloji Arriva nelle sale italiane Augure – Ritorno alle origini, disponibile al cinema dal 18 Aprile 2024 in versione originale sottotitolata in italiano e in due eventi speciali, a Milano il […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/AH_AUGURE_foto_5_©Wrong-Men-115x115.webp)

![Civil war: la guerra civile americana 2.0 di Alex Garland Dopo aver diretto l’horror Men nel 2022, Alex Garland torna dietro alla macchina da presa per girare Civil war. L’inizio è in media res in una New York devastata da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Civil-war_poster-115x115.webp)

![Arriva al cinema Cattiverie a domicilio, con Olivia Colman e Jessie Buckley Dopo il successo di pubblico nel Regno Unito, arriva il 18 Aprile 2024 nelle sale italiane Cattiverie a domicilio, commedia irriverente dal risvolto drammatico scritta da Johnny Sweet e diretta […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Cattiverie-a-domicilio-115x115.webp)

![In dvd Il libro delle soluzioni di Michel Gondry Visto nelle sale cinematografiche a Novembre 2023, approda su supporto dvd sotto il marchio Mustang Entertainment Il libro delle soluzioni, diretto dal cineasta di origini francesi Michel Gondry. Conosciuto in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-libro-delle-soluzioni-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista alla cam girl Silvia Lamberti Classe 1985, il nome di Silvia Lamberti è particolarmente conosciuto soprattutto tra i fan dell’hard, universo di cui è entrata a far parte a trent’anni. Pittrice professionista fino all’età di ventisette anni, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/SILVIA-LAMBERTI_2-115x115.webp)

![Uscita evento per La canzone della Terra, prodotto da Wim Wenders Wanted è lieta di portare nelle sale italiane La canzone della Terra (Songs of Earth), al cinema il 15, 16 e 17 Aprile 2024, mese in cui si festeggia la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Fedrelandet_Credit-Lars-Erlend-Tubaas-Oymo-115x115.webp)

![Arriva al cinema come evento Ennio Doris – C’è anche domani, con Massimo Ghini Diretto da Giacomo Campiotti, Ennio Doris – C’è anche domani arriva nei cinema come evento speciale per tre giorni: il 15, 16 e 17 Aprile 2024. Interpretato da Massimo Ghini […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Ennio-Doris-115x115.webp)

![Successo per L’Elisir di Leonardo Da Vinci e la Banda del Buffardello Grande successo per L’Elisir di Leonardo Da Vinci e la Banda del Buffardello, nelle sale cinematografiche dal 14 Marzo 2024. Dopo l’esplosivo debutto a Napoli, infatti, il film che, sotto […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LELISIR-DI-LEONARDO_6-115x115.webp)

![Ancora volano le farfalle: la storia di Giorgia Righi La Giorgia Righi che figura in qualità di produttrice esecutiva di Ancora volano le farfalle è la giovane la cui vera storia ha ispirato proprio questo lungometraggio a firma di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Ancora-volano-le-farfalle_locandina-115x115.webp)

![Gloria!: l’esordio ottocentesco di Margherita Vicario Gloria! è il primo lungometraggio diretto dall’attrice Margherita Vicario, dopo la regia dello short Se riesco parto. Un lungometraggio di genere drammatico in cui viene raccontata la storia di Teresa, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Gloria_locandina-115x115.webp)

![I delinquenti: l’insolito heist movie di Rodrigo Moreno A dieci anni di distanza da Reimon, un poetico apologo sul tran tran quotidiano e sui gradi di separazione che dividono l’omonima domestica dai suoi algidi datori di lavoro, l’ambizioso […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/I-delinquenti-115x115.webp)

![“Movie Talk dal vivo” mercoledì 17 aprile con Nina Zilli e Giorgio Viario all’anteprima di “Back to Black” al The Space Cinema Torino “Back To Black”, l’ultima opera della regista Sam Taylor-Johnson, arriverà in anteprima in Italia al The Space Cinema Torino e sarà al centro del prossimo “Movie Talk dal vivo” mercoledì […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/hero_movie-talk_Back-to-Black_mobile-115x115.webp)

![White gloves il nuovo disco dei Bad Blues Quartet Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “WHITE GLOVES” (Overdub Recordings), il nuovo album dei BAD BLUES QUARTET. “White […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Bad-Blues-Quartet-White-Gloves-FRONT-115x115.webp)

![Intervista a Peripezie con il suo nuovo singolo Cicatrici Il brano racconta la fine di una storia, in particolare la volontà di archiviare definitivamente tutto ciò che c’è stato, sia il bene che il male. Tutto si consuma davanti […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-3-Peripezie-115x115.webp)

![Portal minds: giovane e promettente Band Torinese! La Video Intervista! Portal Minds Si formano all’inizio del 2023 a Torino, spaziando tra generi quali Alternative Rock, Post Grunge e Hard Rock. Con 16 concerti all’attivo, hanno già lasciato il segno nel […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Portal-Minds-4-115x115.webp)

![Sclaice – Il ritorno con il singolo Il prezzo del biglietto Il brano dell’artista sui digital stores e nelle radio Sclaice, dopo il successo di Reset uscito nel 2023 e dopo le menzioni sui più noti magazine di settore e numerosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-2-1-115x115.webp)

![Esplorando le emozioni con Sarah Vampiro: Dietro le quinte di “Guerre (Senza te)” Preparati a immergerti nelle profondità dell’anima con Sarah Vampiro, la talentuosa cantante e cantautrice milanese di soli ventuno anni. Il suo secondo singolo “Guerre (Senza te)” promette di rapirti con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Sarah-Vampiro-Guerre-Senza-Te-MusicAlive.net_-115x115.webp)

![Samanta Cannone: Il Viaggio Musicale tra Resilienza e Autenticità Scopri la forza e l’autenticità della nuova stella emergente della musica italiana: Samanta Cannone. Il suo singolo di debutto “Sabbie Mobili” è più di una canzone, è un inno alla […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Samanta-Cannone--115x115.webp)

![The Castle Day Time Festival a Bellinzona Musica, storia, architettura, cultura e intrattenimento sabato 22 giugno 2024 a Castel Grande, Bellinzona, grazie al festival The Castle, che propone la musica di Marco Carola, PAWSA, Da Vid e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/castel-grande-bellinzona-di-sera-bis-115x115.webp)

![Vision Open Air debutta all’ex Macello Dal 15 al 21 aprile 2024 Milano è una volta di più al centro del mondo, grazie alla Design Week, una delle più importanti al mondo in materia se non […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ex-macello-milano-credits-gabriele-canfora-lagarty-photo-115x115.webp)

![Fidelio Unlimited al Matis di Bologna Sabato 20 aprile 2024 serata più che speciale al Matis Club di Bologna. Sabato 20 aprile è infatti in programma al Matis Club il party Fidelio Unlimited, con la musica […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/20.04.24-deborah-forti-guest-@-matis--115x115.webp)

![Adrift il nuovo album degli Uncle Muff Dal 16 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “ADRIFT” (Overdub Recordings), il nuovo album degli UNCLE MUFF. “Adrift” è un disco […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/copertina-3-115x115.webp)

![Successo per Music History di Maurizio Tomberli al Teatro Puccini di Firenze insieme a Beethoven Successo ieri sera al “Teatro Puccini” di Firenze con “Music History” ideato dal maestro Maurizio Tomberli in collaborazione con il maestro Eric Buffat. Nei panni del grande compositore e pianista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Schermata-2024-04-16-alle-10.19.27-115x115.png)

![Elia Turra racconta il suo Punk di quartiere Fuori dal 22 marzo “Punk di quartiere”, il nuovo singolo di Elia Turra. Il brano fa parte dell’EP “Trilogia di quartiere” anticipato dal singolo “LSB”. Un concept di tre canzoni […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Elia-Turra-foto-3-pdq-115x115.webp)

![Il rap incontra Eraclito in Il mondo collassa, la denuncia musico-sociale di Pare e Trip C’è un momento nella vita di ogni artista in cui le parole diventano più di semplici versi; diventano un grido, un grido che non solo si fa strada attraverso il […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Pare-2-115x115.webp)

![“Fontana di Trevi” il nuovo singolo di Senza Cuore Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Fontana di Trevi”, il nuovo singolo di Senza Cuore. Il brano “Fontana […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/copertina-2-115x115.webp)

![“Lacrime di Venere” il nuovo singolo di Giù Dal 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LACRIME DI VENERE” il nuovo singolo di GIÙ. Il brano “Lacrime di Venere” è ispirato al film […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giu-Lacrime-di-Venere-COPERTINA-115x115.webp)

![Figlie d’ ‘a Fonte d’ ‘e Suone: Eric Mormile unisce nel tempo e nella musica con un brano che supera i 5 minuti e celebra la condivisione In un’era dominata da ritmi frenetici, in cui il breve e l’effimero regnano sovrani, il tempo scorre veloce e la musica tende ad inseguirlo con brani sempre più brevi e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Eric-Mormile-Friends-2-Pic-by-Diana-De-Luca-115x115.webp)

![Sorpreso Disincanto di Mariné: il nuovo singolo che balla tra i sentimenti Il brano nasce da una consapevolezza nata da una lotta interiore e accompagna l’ascoltatore in un intenso viaggio emotivo: quello dei labirinti amorosi, dove ognuno di noi si è perso […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Marine-1-115x115.webp)

![Facciamo festa con il new single di Viola Valentino Il suo ultimo album, una raccolta di inediti e successi, dal titolo “Gratis” risale allo scorso agosto. Un disco maturo, moderno e ben rappresentato dalla sua interprete. Stiamo parlando dell’icona pop […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/image-1-1-115x115.png)

![Primitiva è il nuovo album di Hati & Skoll Primitiva è il nuovo album di Hati & Skoll, dove tra una marea di sottogeneri e fusioni degli stessi, il collante resta il metal puro! Per tutti quelli che hanno […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/photoHSK-jpg-e1712921707397-115x56.webp)

![Veleno di Tananai è al comando della classifica EarOne Airplay Radio Dopo 8 settimane, il primo posto della classifica EarOne Airplay Radio non è occupato da una canzone in gara a Sanremo 2024: è “Veleno” di Tananai il brano più ascoltato […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Veleno-di-Tananai-al-comando-della-classifica-EarOne-Airplay-Radio-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Fabrizio La Monica Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, inizia a girare corti e film per il web molto giovane. Nel 2017 inizia un sodalizio artistico con l’attore Ferdinando Gattuccio con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/FabrizioOr-115x115.webp)

![The Lodgers di Brian O’Malley “Come può il Fato essere in torto?” Ogni tanto anche in questi anni Duemila qualcuno decide di confrontarsi con l’horror gotico. C’è chi lo fa peggio, chi meglio. A quest’ultima […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LodgersOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Leonardo Barone 1976 Leonardo Barone nasce a Piombino (LI) il 1 dicembre del 1976 da Antonino Barone, operaio della Lucchini, e Serenella Ranieri, impiegata alle poste. 1980 – 1990 Sin da ragazzino […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LeoOr-115x115.webp)

![Tenebra: l’oscuro viaggio di Anto nella mente dell’Orco “La Vita è solo Sofferenza. L’Orco Buio è dappertutto. Il Male è dappertutto” L’Italia, col suo cinema indipendente, non finisce mai di sorprendermi. Ogni giorno scopro nuovi esperimenti filmici, nuovi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/TenebraOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista la regista Paola Settimini e l’attrice Antonella Rebisso Paola Settimini è una giornalista, sceneggiatrice e regista spezzina. Tra le sue opere più note i documentari Per Horror Intendo… vincitore di molteplici premi e riconoscimenti a livello internazionale, e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/PaolaOr-115x115.webp)

![Stasera in tv Trainspotting di Danny Boyle Stasera in tv su Iris alle 23,30 Trainspotting, un film del 1996 diretto da Danny Boyle, tratto dal romanzo omonimo di Irvine Welsh del 1993. Il film è stato presentato […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/trainspotting-1706808977302.jpg--115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): una clip esclusiva Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli, Jericho’s tail (La coda di Jericho) è già da qualche settimana tra i nuovi titoli entrati a far parte della library di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHOS-TAIL_5-Copia-115x115.webp)

![Su TecaTv Omicidio al cimitero, Il passaggio segreto e L’uomo col cilindro Da lunedì 13 Marzo 2024 la piattaforma TecaTv – di proprietà della Running Tv International – è diventata un canale streaming in abbonamento, per cui gli utenti possono accedere a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/Omicidio-al-cimitero-115x115.webp)

![Arriva Jericho’s tail (La coda di Jericho), tra pornografia e George Orwell con Pino Quartullo Sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 21 Marzo 2024 Jericho’s tail (La coda di Jericho), scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli. Con la partecipazione di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/JERICHOS-TAIL_1-Copia-115x115.webp)

![Disponibile su Prime Video Pulce non c’è, primo film di Giuseppe Bonito Pulce non c’è, primo film di Giuseppe Bonito, è ora disponibile su Prime Video. un dramma familiare intenso dal regista candidato al Nastro d’argento al miglior regista esordiente, distribuito da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/pulce-non-ce_1-115x115.webp)

![15- 21 aprile: nuova settimana su Cusano CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 15 – 21 APRILE Un’altra settimana ricca di emozioni vi aspetta su Cusano Italia TV (canale 122 del Digitale Terrestre) […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cusano-arte-115x115.webp)

![Bravissima, il Talent Show ideato e condotto da Valerio Merola, in onda Sabato 13 Aprile su Sky 913 e Canale Italia È il primo talent show della tv italiana e detiene ancora il suo primato dopo trentatre anni. Quando VALERIO MEROLA ideó il format nel 1991 e organizzó la prima edizione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/04_12-VALERIO-E-PRESENTATRICI_1280-115x115.webp)

![Videointervista alla giovane conduttrice televisiva di Italian Green “Noemi David” Amici di Mondospettacolo oggi voglio proporvi una videointervista alla giovane conduttrice televisiva Noemi David. Noemi in questo momento è su Raidue fino a fine Aprile con “Italian Green” un programma in onda il sabato su Raidue, incentrato sul […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-7.34.35-PM-115x115.webp)

![la via dei ciliegi: il nuovo show di cucina giapponese è ora disponibile su Prime Video Italia Millennium Cinematografica presenta La via dei ciliegi, un viaggio on the road per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti e delle migliori ricette dell’Hanami, usanza giapponese che consiste nell’osservare la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/La-via-dei-ciliegi-115x115.webp)

![Presentata la fiction tv Margherita delle stelle, su Margherita Hack Tenutasi a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Margherita delle stelle, nuova produzione Rai Fiction – Minerva Pictures in onda su Rai 1 il prossimo 5 Marzo 2024, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/Margherita-delle-stelle_conferenza-115x115.webp)

![Cosa ci aspetta questa settimana su Cusano Italia Tv e Radio Cusano? CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 05 – 11 FEBBRAIO Siamo pronti a guidarvi attraverso una nuova settimana ricca di emozioni, spettacolo e approfondimenti su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/bagheera-cusano-115x115.webp)

![Su Prime Video la serie comedy Original italiana No Activity – Niente da segnalare No Activity – Niente da segnalare è la nuova esilarante serie comedy Original italiana in sei episodi tutti da ridere, disponibile in esclusiva dal 18 Gennaio 2024 su Prime Video, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/No-activity-115x115.webp)

![Io, l’amore e Central Park di Maria Vincenza Gargiulo “Io, l’amore e Central Park” di Maria Vincenza Gargiulo, alla sua prima opera letteraria, ci regala un romanzo rosa che oltre a raccontarci la storia d’amore inaspettata tra Erica e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/foto-autrice-115x115.webp)

![Chantal Glam: ” Nella vita bisogna essere sempre positivi perché se stiamo bene con noi stessi lo saremo anche con gli altri” Chantal è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Chantal benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, bene, grazie e grazie per l’invito. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-16-at-12.56.25-115x115.webp)

![I primi cento: l’omaggio a Dylan Dog di Guglielmino, Scali e Costarelli È disponibile in pre-order (uscita ufficiale 18 Aprile 2024) sul sito dell’editore Weird Book (www.weirdbook.it) la graphic novel I primi cento, scritta da Andrea Guglielmino e Marco Scali e disegnata […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/I-primi-cento_home-115x115.webp)

![Giovani, digitalizzazione, europee 2024: Aidr inaugura il centro tecnologico eSplace di Genova Un avamposto di prestigio, nel cuore della Liguria, per diffondere sempre più la cultura e l’economia digitale. È la mission alla base della nuova iniziativa della Fondazione italian digital revoultion […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giovani-digitalizzazione-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Laura Lezza “La_petitemodel” Laura Lezza è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Laura benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao a tutti! Sto molto bene grazie! […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lauracoppetite-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Ramona Fella Ramona Fella è la Fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Ramona benvenuta su Mondospettacolo. Ciao Alex e grazie per avermi proposto questa intervista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-21.47.38-1-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Daniela Casali Daniela Casali è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Daniela benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alessandro. Sto bene grazie, a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-00.09.40-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Anastasia Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per intervistare “Anastasia”, una fotomodella Italo/Russa di grande successo. Anastasia, grazie per aver accettato di parlare con noi. Per cominciare, vorrei sapere quali sono […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-22.23.02-115x115.webp)

![Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinat Miriam Tirinzoni Fashion Brand si distingue nel panorama delle consulenze d’immagine, offrendo un servizio esclusivo dedicato alle aspiranti Miss del futuro. Dall’eleganza intramontabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Miriam-Tirinzoni-foto-2-115x115.png)

![Cristina Barka: Le sue passioni, i suoi sogni…. “Mi chiamo Cristina Barka, ho 21 anni, sono di origine tunisina e vengo dalla zona di Genova che prende il nome di “Valbisagno” dall’omonimo torrente che vi ci scorre. Le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/9225-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Vanessa Kaos Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per proporvi una nuova videointervista alla bellissima e simpaticissima Fotomodella e Sexy Star “Vanessa Kaos”. Vanessa ha delle grandi novità da raccontarci, ma ora […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VanessaCop-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Giulia Daniela Soponariu Amici di Mondospettacolo, oggi ho l’onore di presentarvi Giulia Daniela Soponariu una giovane e talentuosa artista, che ha già alle spalle una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/giucop-115x115.webp)

![Le modelle di Mondospettacolo: Ludovica Anna Iacobellis Amici di Mondospettacolo, sono lieto di essere qui oggi per intervistare “Ludovica Anna Iacobellis” una giovanissima modella. Come sapete, la moda e il mondo dello spettacolo sono due industrie in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-27-at-12.23.24-AM-1-115x115.webp)

![Sara Banfi: “Una Fotomodella di Successo”! Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Sara Banfi una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che tutti voi siete curiosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-02-24-at-22.34.36-2-115x115.webp)

![Polina Ferari fotomodella, personal trainer si racconta a Mondospettacolo Polina Ferari fotomodella russa per “Mondospettacolo” “Sono Polina Ferari, personal trainer e fotomodella. Laureata in regia cinematografica e giornalismo a Mosca e a Milano ho fatto la scuola AIPT, accademia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/ok1-115x115.webp)

![L’Erotic Model Eva Kisimova “Strega Erotica” ci video racconta la sua esperienza a: “La Zanzara” “La Zanzara” è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani con la collaborazione del collega David Parenzo. Verso la parte finale della divertentissima trasmissione, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-17.39.09-115x115.webp)

![Intervista a Karen De Pedrina: ” Modella ufficiale Sanremo 2024 “ Amici di Mondospettacolo, Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi “Karen De Pedrina” una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/karen1-115x115.png)

![Intervista alla modella Paola Star Paola Star modella di Lucca Vuoi presentarti ai lettori di “Mondospettacolo”? “Mi chiamo Paola, di Lucca, in arte Paola Star, mi ritengo una persona normalissima, una mamma, una moglie come […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/1-5-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Eleonora “sensual_plum” Eleonora è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Eleonora benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Grazie per il tuo invito e rivolgo un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20231128_080556_717-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Erica Castagnoli Erica Castagnoli è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Erica benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti e grazie per questa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-14.33.50-115x115.webp)

![Intervista alla sensualissima artista internazionale “Waleska Laffitte Diaz” Waleska Laffitte Diaz: attrice, cantante, compositrice musicale in inglese, spagnolo, italiano, conduttrice radiofonica e televisiva e modella. Con la sua canzone GOLDEN GIRL sta spopolando, è anche presente su Onlyfans. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240130_003118-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: “Biondina” “Biondina” su Ig _labiondaaaaa è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Biondina benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, abbastanza bene dai, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-15-at-19.00.56-1-115x115.webp)

![Eva Kisimova: “Una Strega Bona e dannatamente Erotica” Amici di Mondospettacolo oggi torniamo a parlare di Eva Kisimova. Eva Kisimova è una Fotomodella grande amica del nostro portale, già in passato le abbiamo dedicato diversi articoli, https://www.mondospettacolo.com/?s=eva+kisimova ma […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/strega-4-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Gotic Girl 87 Gotic Girl 87 è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Gotic Girl 87 benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, sto bene […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Polish_20231020_101227833-115x115.webp)

![L’Italia vince il Mondiale (del sesso) con la coppia Mary Ryder e Capitano Eric Amici di Mondospettacolo, oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ insolito ma che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo: i campionati mondiali del sesso. Sì, avete capito bene, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-10.39.58-115x115.webp)

![La Madrina della 4^ edizione del Veneto Sex: Lisa Amane Amici di Mondospettacolo, dal 17/05/2024 al 19/05/2024 si terrà (presso il prestigiosissimo locale “New 1000 lire” di Preganziol) la 4^edizione del Veneto Sex. Tra le tantissime pornoattrici che parteciperanno a questa Kermesse […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-18.03.58-115x115.webp)

![Mondospettacolo video intervista la Adult Content Creator “Fattolandia” Amici di Mondospettacolo, oggi voglio proporvi la video intervista di Irene “Fattolandia” una promettente Adult Content Creator. Vediamo di conoscerla insieme. Ecco la video intervista. Irene Fattolandia sui Social https://linktr.ee/Fattolandia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/fattolandiacop-115x115.webp)

![Amandha Fox realizza un calendario per una guida più sicura! Amandha Fox la venere polacca, realizza un calendario per sensibilizzare alla guida sicura! La regione Puglia e la città di Treviso sono state le location scelte per la realizzazione del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Amandha-Fox-calendario_2024_3-115x115.webp)

![Il ritorno di Pechuus Tefy: la Adult Content Creator Argentina Oggi torna a farsi intervistare da noi la Adult Content Creator Argentina “Pechuus Tefy”. Pechuus si racconterà in una intervista molto bollente (v.m 18 anni). Pechuus Tefy bentornata su Mondospettacolo, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/12-115x115.webp)

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.