L’abile ed erudita regista statunitense Kelly Reichardt conferma in First cow l’attitudine ad avvalersi della geografia emozionale per approfondire le ragioni storiche legate ai territori eletti a location.

Agli stilemi dei western panteisti, con il mito della frontiera scandagliato in filigrana attraverso dinamiche figurative colme di senso, si va ora ad aggiungere una concertazione poetica fuori del comune.

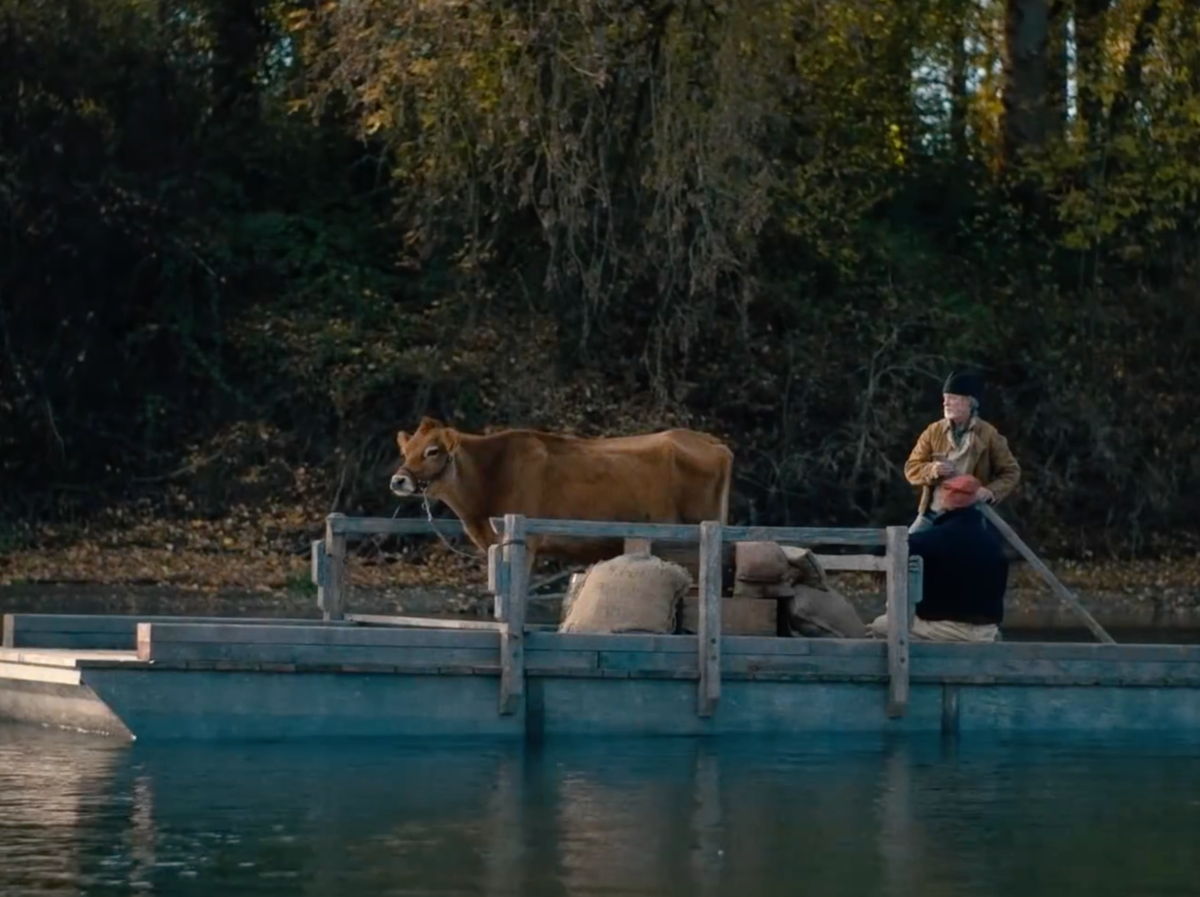

A differenza dei film precedenti, da Meek’s cutoff – Il sentiero di Meek a Certain women, interpretati sempre dall’attrice-feticcio Michelle Williams per unire l’incisività della psicotecnica recitativa allo scandaglio antropologico dello spazio preso in esame, i trapassi di tono acquistano uno spicco notevole. Forse perfino decisivo. All’aura contemplativa della prima parte, contraddistinta dai timbri rigorosi ed essenziali del severo lavoro di sottrazione, corrisponde nel secondo tempo un pathos in grado di tenere gli spettatori sui carboni ardenti. L’apparizione, in mezzo, di una prosperosa mucca a bordo della canoa sul Columbia River, mentre i grevi cacciatori di pellicce battono le foreste dell’Oregon in cerca di selvaggina, ingenera alcune aspettative sul versante simbolico destinate a cedere la ribalta alle tensioni psicologiche, alla forza significante dei paesaggi riflessivi, al viaggio di scoperta e conoscenza che trasporta il pubblico in un’atmosfera al contempo d’incertezza ed empatia. Riprendendo il filo interrotto solo ed esclusivamente in zona Cesarini. Le fasi di solitudine dell’incipit, che mostra il mansueto ma industrioso cuoco Otis Figowitz detto “Cookie” trovare dei viveri per gli sprezzanti trappers sedotti dall’epos dell’Ovest, vanno subito oltre i risaputi e sterili colpi di gomito degli affreschi avventurosi. L’incontro col disinvolto emigrato cinese King-Lu, sfuggito a un manipolo di pendagli da forca d’origine russa, innesta nell’apologo sugli usi e i costumi dei differenti popoli accorsi nel Nuovo Mondo l’aria di complicità delle commedie buddy buddy.

La trasposizione sul grande schermo dell’avvincente romanzo The half-life di Jonathan Raymond, che cementa l’analisi degli stati d’animo nella regione del Pacifico nord-occidentale mettendo a confronto il 1820 quando la voga dei cappelli di castoro inizia a scemare e gli anni Ottanta del secolo scorso sulla scorta delle inobliabili tracce, antepone quindi al doppio ed emblematico binario una scrittura per immagini dapprincipio troppo sofistica. Quantunque capace d’inserire nella cornice di armonie e disarmonie congiunte agli insediamenti agricoli, alle accese spedizioni, alle scazzottate da saloon, protratte sullo sfondo volutamente sbiadito, alcune scelte luministiche d’alta scuola. Merito dell’avvertita fotografia di Christopher Blauvelt e del fermo desiderio d’indirizzare lo sguardo su ciò che conta davvero. Grazie all’uso compiuto ed evocativo delle correzioni di fuoco. Superiori di qualche spanna alle norme esplicative dei dialoghi in merito alle opportunità da cogliere compatibilmente con l’espansionismo degli autocrati europei, gli eloquenti silenzi degli indiani nativi, le rivendicazioni straniere sui vari luoghi e le esplorazioni in perenne divenire. Nondimeno la metonimia, intesa come “la parte per il tutto” cara al maestro sovietico Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, appaga la sete di sapere dei cinefili interessati all’oggettività pura del quadro ambientale; le riprese ravvicinate degli scorci esistenziali nelle baraccopoli, attigue al lussuoso presidio del sovraintendente anglosassone dell’American Fur Company, trascendono le pagine illustrative attinte agli ormai triti e ritriti tableaux vivants; l’effigie di una bimba esotica ed eterea, che nobilita col piglio muliebre le mansioni più umilianti, conferisce alla suggestione lirica i palpiti della tenerezza.

Il commercio messo su dalla strana coppia mungendo di soppiatto la mucca dell’altero funzionario britannico, per poi ricavarne delle frittelle al latte da leccarsi i baffi, dona nerbo ed energia all’impianto narrativo; assimila nell’afflato di speranza i timbri giocondi frammisti alla critica sociale; rimedia allo spettacolo accigliato, pur sorretto dalla qualità plastica delle inquadrature; sprigiona l’acume dell’idoneo ghiribizzo. Con i nodi che vengono al pettine, la suspense è impreziosita dagli squarci onirici: una danza sciamanica conferisce al rapporto tra realtà nuda e cruda ed elaborazione fantastica l’emblematico preannuncio dello spirito risolutore, l’egemonia morale sulla materia, ivi compreso il latte della mucca, pomo dell’insanabile discordia, l’antidoto contro le fatue sofisticherie dei cascami decorativi. Ad animare la scena, altrimenti schiava dei bozzetti intimisti preferiti lì per lì al brio dell’arco introspettivo, provvede la sensibilità per le variazioni cromatiche. A quel punto gli aghi di pino, gli sterpi, le foglie, i fusti vorticosi, i tuguri, l’abitazione dell’invasore derubato dai due paria chiudono il cerchio. La molla dell’ispirazione, frenata talvolta dall’esasperante lentezza, supplita qua e là dai movimenti di macchina da destra a sinistra che preannunciano l’irrompere dei conti da regolare, scatta al meglio ed emana nei dilemmi segreti un pudore estraneo al banale margine d’enigma dei thriller insinuanti. John Magaro (“Cookie”) parla con gli occhi e ipnotizza la mucca da latte sciorinando i modi gentili delle anime belle. Orion Lee (King-Lu) alterna la misura del sentimento in chiaroscuro al segno d’ammicco delle battute in confidenza. Il tocco sincero delle figure di contorno spesso persuade maggiormente dell’annosa sensazione di morte del prologo, della mistica dell’ordine naturale delle cose, dell’inidonea carica arcana affidata all’ennesima interazione fra interni ed esterni. First cow agli scontati ostacoli da superare replica trasformando gli eventi minimi in memorabili movie moments.

Dal 9 Luglio 2021 su MUBI.

Massimiliano Serriello

![Arriva al cinema Chien de la casse, diretto da Jean-Baptiste Durand In un piccolo paese a Sud della Francia, due amici d’infanzia vedono le loro abitudini e il loro rapporto perturbati dall’arrivo di una ragazza. Vincitore di due César, come Migliore […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/Anthony-Bajon-Galatea-Bellugi-Rapahel-Quenard-Copia-115x115.webp)

![In dvd la versione musical del best seller di Alice Walker Il colore viola Il colore viola è innanzitutto un best seller letterario del 1982, firmato dalla scrittrice Alice Walker, vincitore del premio Pulitzer e il National Book Award. Nel 1985 venne trasposto cinematograficamente […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-colore-viola-115x115.webp)

![Arriva al cinema Sarò con te, il film che celebra il Napoli A un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico scudetto, dal 4 Maggio 2024 arriva nelle sale italiane Sarò con te, il film evento diretto da Andrea Bosello […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Saro-con-te_©SSC-Napoli--115x115.webp)

![Garfield: Una missione gustosa – un gatto dalla voce di… Merluzzo! Garfield: Una missione gustosa è il nuovo film d’animazione di Mark Dindal, regista di Chicken Little – Amici per le penne e Le follie dell’imperatore. Il famoso gatto che odia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Garfield-Missione-gustosa-115x115.webp)

![Sei fratelli: i mai stati uniti di Simone Godano Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Gabriel Monterosi, Valentina Bellè, Claire Romain, Maty Galey, Linda Caridi, Judith El Zein, Imma Villa, Antonela Ponziani, Camilla Barbieri e Gioele Dix costituiscono il ricco cast […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Sei-fratelli-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Danilo Greco Danilo Greco è un regista e sceneggiatore italiano, laureato al “DAMS” dell’Università degli Studi Roma Tre. Ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia per numerose produzioni di videoclip […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/DaniloOr-115x115.webp)

![Una spiegazione per tutto: tormenti adolescenziali e divisioni ideologiche nell’odierna Ungheria Diretto da Gabor Reisz, Una spiegazione per tutto è un film ambientato a Budapest in tempo di esami per i giovani che si devono diplomare. Abel Trem, diciotto anni, impersonato […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Una-spiegazione-per-tutto-115x115.webp)

![Across di Irene Dorigotti inizia il suo tour nei cinema Irene Dorigotti, nata a Trento nel 1988, a otto anni diventa una scout, esperienza che ha fortemente contribuito a forgiare il suo immaginario: camminate nella natura con altri bambini, la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Across_01_104031-115x115.png)

![Arriva al cinema Come fratelli – Abang e Adik Dopo il trionfo all’ultimo Far East Film Festival di Udine, dove ha conquistato a furor di popolo i tre premi principali, e dopo aver viaggiato tra l’Asia e l’Europa, collezionandone […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Come-fratelli-Abang-e-Adik-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista al divo dell’hard Fausto Moreno Nato a Roma l’11 Febbraio del 1971, Fausto Zulli è meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di Fausto Moreno, con il quale si è affermato nell’ambito del cinema hardcore. Era infatti […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Fausto-Moreno_Jericho-115x115.webp)

![The fall guy: il pericolo è il nostro mestiere Prendete Ryan Gosling ed Emily Blunt, ovvero i due volti cardine dell’appena trascorso Barbienheimer (!!!) e immergeteli in oltre due ore di visione derivate dalla serie televisiva anni Ottanta Professione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/The-fall-guy-115x115.webp)

![Il coraggio di Blanche: un’altra “guerra dichiarata” da Valérie Donzelli Sono trascorsi oltre dodici anni dall’avvento nelle sale dell’intenso ed eccentrico mélo familiare La guerra è dichiarata. L’avventizia tenuta stilistica dell’ambiziosa regista transalpina Valérie Donzelli, volta dapprincipio ad amalgamare timbri […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-coraggio-di-Blanche_poster-115x115.webp)

![Arriva al cinema Segnali di vita di Leandro Picarella Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, arriva dal 29 Aprile 2024 al cinema Segnali di vita, il film di Leandro Picarella, prodotto da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Segnali-di-vita-115x115.webp)

![Steelbook 4K Ultra HD per Mean girls con Lindsay Lohan In collaborazione con Paramount, Plaion pictures riscopre su supporto 4K Ultra HD, in edizione steelbook, Mean girls, in occasione del ventennale dalla sua uscita nelle sale cinematografiche. Fu infatti nel […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Mean-girls-115x115.webp)

![C’era una volta in Bhutan: un apologo tragicomico tra fiaba e dileggio Realizzare un apologo sui valori ereditati dalla tradizione, scossi dal nuovo che avanza, costituito dall’avvento sia pure tardivo di Internet e dall’egemonia del sistema democratico sulla vetusta monarchia, richiede una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/CeraUnaVoltaInBhutan-115x115.webp)

![Matthew Modine vede La città oltre il tunnel di Lucilla Colonna e lo definisce “Fantastic!” La prima statunitense del nuovo cortometraggio di Lucilla Colonna La città oltre il tunnel ha avuto luogo al Museum of the Moving Image di New York City il 4 Aprile 2024, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/La-citta-oltre-il-tunnel_1-115x115.webp)

![Anselm: Wenders s’immerge in 3D nell’arte di Kiefer Il cineasta Wim Wenders realizza e dirige Anselm, documentario sull’artista tedesco Anselm Kiefer, pittore e scultore nato nel Marzo del 1945 che ha iniziato a dar vita alle proprie opere […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Anselm_web-115x115.webp)

![Arriva l’Hip Hop Cine Fest 2024 Roma si appresta a diventare il palcoscenico internazionale della quarta edizione del Festival Internazionale del Cinema Hip Hop, evento dedicato alla produzione cinematografica che si ispira e utilizza l’Hip Hop […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Hip-Hop-Cine-Fest1-115x115.webp)

![Al cinema Il caso Josette, con Dany Boon e Jérome Commandeur Nei cinema italiani da oggi, 24 Aprile 2024, Il caso Josette, diretto da Fred Cavayé. Ne sono protagonisti Dany Boon e Jérome Commandeur. Francia, 1640. L’avvocato Maitre Pompignac non ha mai […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-caso-Josette-115x115.webp)

![Al cinema Challengers, diretto da Luca Guadagnino Dal regista Luca Guadagnino arriva nelle sale cinematografiche italiane oggi, 24 Aprile 2024, Challengers. Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Io sono l’amore) ha diretto il film da una sceneggiatura di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Challengers-115x115.webp)

![Il BCM di Maiorca annuncia i suoi primi headliner Il BCM di Maiorca (Spagna) è pronto una volta di più per tornare in grande stile. Il più grande club dell’isola ed uno dei più amati al mondo inaugura la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/bcm-2024-pic-two-115x115.webp)

![Phase 2: un nuovo concetto di techno ad Ibiza Phase 2, l’innovativo concept che sta rivoluzionando il mondo della techno è pronto per portare la techno in una nuova dimensione in un altrettanto nuovo club di Ibiza, l’Avyca, pronto […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/phase-2-pic-two-115x115.webp)

![Vision Open Air con Argy, Omnia e Alex Wann Sabato 11 maggio 2024 (dalle 17 a mezzanotte) secondo appuntamento all’Ex Macello di Milano con Vision Open Air, la versione all’aperto della serata prodotta da Amnesia Milano, dopo l’eccellente esordio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/vision-open-air-2024-credits-gabriele-canfora-per-lagarthy-photo-bis-115x115.webp)

![Weekend Festival 2024: ecco la full line-up L’attesissimo Weekend Festival – in programma in Finlandia ad Espoo venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024 – ha appena annunciato la sua line-up completa. Nella leggendaria Espoo Vermo Arena […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/weekend-festival-2023-by-day-bis-credits-julius-konttinen-115x115.webp)

![Ginkgo Biloba il nuovo album di Amore Psiche Dal 30 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “GINKGO BILOBA” (Overdub Recordings), il nuovo album del gruppo AMORE PSICHE. “Ginkgo Biloba”, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/AP-GINKGO-BILOBA-Copertina-115x115.webp)

![MEXØ – Trap ma diverso Nuovi orizzonti musicali con Gentlemen MEXØ, dopo la pubblicazione del suo primo progetto ufficiale 262 uscito lo scorso giugno, torna in pista con un nuovo singolo per Trumen Records sotto […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-1-115x115.webp)

![Trip to Wonderland il nuovo singolo di Ziga Rustja Da venerdì 3 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Trip to Wonderland” (LaPOP), il nuovo singolo di Ziga Rustja. “Trip to wonderland” è un brano […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Ziga-Rustja-Trip-to-Wonderland-115x115.webp)

![Superamerica è il nuovo singolo dei Santamarya Dal 26 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SUPERAMERICA”, il nuovo singolo dei SANTAMARYA. “Superamerica” è una malinconica ballata indie/dream pop che evoca l’America che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/COPERTINA-SUPERAMERICA-115x115.webp)

![Un Tranquillo Weekend Dittatvra è il nuovo EP dei Dittatvra Da venerdì 3 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “UN TRANQUILLO WEEKEND DITTATVRA” (Overdub Recordings), il nuovo EP dei DITTATVRA. “Un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Copertina-UN-TRANQUILLO-WEEKEND-DITTATVRA-chiara-115x115.webp)

![Zingara feat. Falco e Reietto – Il singolo Blu Tornado Il singolo sugli stores digitali e dal 22 marzo nelle radio “Blu Tornado” è il singolo nato dalla collaborazione di Zingara con Falco e Reietto, sui principali stores digitali e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-Zingara-115x115.webp)

![Livia – Il singolo Ammaraggio Il brano sugli stores digitali e dal 12 aprile nelle radio “Ammaraggio” è il singolo della poliedrica artista e cantautrice Livia, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Livia-1-1-115x115.webp)

![Follow Me di Alfie Gray: un ponte tra emozione ed elettronica Alfie Gray, DJ producer sempre più riconosciuto nella scena musicale elettronica, torna con un nuovo singolo, “Follow Me”. Con questo brano, l’artista bresciano ci porta direttamente nel cuore pulsante della […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Alfie-Gray-115x115.webp)

![Martina Zoppi racconta il suo doppio singolo Martina Zoppi ritorna il 12 aprile con un doppio singolo “La mia festa” e “Mare Mosso”. Brani che si distinguono per il timbro di voce profondo e avvolgente della cantautrice […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_6951-115x115.webp)

![Spirit of Trance a Ferrara venerdì 28 giugno 2024 Esistono pochi linguaggi universali che abbiano la stessa forza, lo stesso impatto e la stessa magia della musica trance, genere di musica elettronica nato in Germania negli anni novanta che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/dj-set-@-piazza-trento-trieste-ferrara-ter--115x115.webp)

![Texas Hold ‘Em di Beyoncè al comando della classifica EarOne Airplay Radio Dopo 10 settimane di leadership italiana, un’artista internazionale ritorna al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio: “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé è il brano più ascoltato in radio “Texas […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Texas-Hold-‘Em-di-Beyonce-al-comando-della-classifica-EarOne-Airplay-Radio-115x115.webp)

![Last Time, il nuovo singolo della cantautrice slovacca LIIA per preservare con coraggio benessere e dignità LIIA, la cantautrice slovacca che ha incantato l’Italia con l’intensità della sua voce e l’emozionalità della sua penna, torna nei digital store intrecciando le corde della sua anima a quelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LIIA-Pic-by-Tiziana-Bottone-2-115x115.webp)

![Federico Pisano – Candy è il nuovo singolo Si intitola Candy il nuovo singolo di Federico Pisano, disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming, su etichetta NEEDA Records. Candy è un brano pop, prodotto da Alessandro […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/lungattt-115x115.png)

![II Cile torna con il nuovo singolo Nadir, al via il tour 2024 | MUSICA Il Cile annuncia l’uscita del nuovo singolo Nadir, fuori da venerdì 26 aprile per ZonArtista Records e disponibile in pre-save. Prodotto da Pio Stefanini e da Stefano Francesconi, il brano rappresenta la rinascita artistica del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/unnamed-115x115.webp)

![Finalmente Levante a Firenze La cantautrice, autrice e scrittrice al Teatro Verdi Finalmente Levante a Firenze. Dopo il forfait dello scorso marzo – per la scomparsa di un membro dello staff tecnico – sbarca sabato 27 aprile al Teatro Verdi il tour […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Levante_15-_33A6433_foto-di-kimberley-ross-pic-115x115.webp)

![De Amore et Obsessione: scopri tutte le novità sul suo ultimo video Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “De Amore Et Obsessione”, il nuovo singolo di Subaru disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 aprile. “De […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5804-115x115.webp)

![Arrivederci Amore, Ciao di Michele Soavi “Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù /Cercavo in te la tenerezza che non ho/La comprensione che non so trovare in questo mondo stupido… Quella persona […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/CiaoOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Davide Scovazzo Davide Scovazzo nasce a Genova nel 1980. Sceneggiatore e regista, laureato al DAMS, si definisce un autodidatta. Ha lavorato come aiuto regia, assistente alla regia e assistente di produzione per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ScovazzoOr-115x115.webp)

![Wretched dei Pierce Brothers Wretched – La Madre Oscura (The Wretched) è un folk horror statunitense del 2020, opera prima del duo di registi e sceneggiatori noto come The Pierce Brothers. I due fratelli […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/MadreOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Fabrizio La Monica Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, inizia a girare corti e film per il web molto giovane. Nel 2017 inizia un sodalizio artistico con l’attore Ferdinando Gattuccio con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/FabrizioOr-115x115.webp)

![The Lodgers di Brian O’Malley “Come può il Fato essere in torto?” Ogni tanto anche in questi anni Duemila qualcuno decide di confrontarsi con l’horror gotico. C’è chi lo fa peggio, chi meglio. A quest’ultima […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LodgersOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Leonardo Barone 1976 Leonardo Barone nasce a Piombino (LI) il 1 dicembre del 1976 da Antonino Barone, operaio della Lucchini, e Serenella Ranieri, impiegata alle poste. 1980 – 1990 Sin da ragazzino […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LeoOr-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): nel porno, tra Orwell e rivoluzione sessuale Jericho’s tail (La coda di Jericho) è il lungometraggio d’esordio di Marcello Caroselli, che ne ricopre anche il ruolo di protagonista: un ragazzo sui trent’anni italo inglese, di nome Jericho […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHO-POSTER-PRIME-115x115.webp)

![Iron fighter: arti marziali, auto veloci e vendetta per l’esordio registico di Claudio Del Falco L’attore e sportivo Claudio Del Falco debutta alla regia con il lungometraggio Iron fighter, interpretandone anche il protagonista che porta il suo stesso nome. Nel film è, appunto, un campione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Iron-fighter-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista alla cam girl Silvia Lamberti Classe 1985, il nome di Silvia Lamberti è particolarmente conosciuto soprattutto tra i fan dell’hard, universo di cui è entrata a far parte a trent’anni. Pittrice professionista fino all’età di ventisette anni, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/SILVIA-LAMBERTI_2-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): una clip esclusiva Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli, Jericho’s tail (La coda di Jericho) è già da qualche settimana tra i nuovi titoli entrati a far parte della library di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHOS-TAIL_5-Copia-115x115.webp)

![Alla Buonora: quattordicesima puntata, ospiti: Eva Henger, Baz ed Emma Quartullo Sabato 27 aprile, dalle 21.30 sul canale 122, si conclude il mese di aprile con una grande serata da trascorrere su Cusano Italia Tv. Il loft di Alla Buonora, con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/henger-115x115.webp)

![15- 21 aprile: nuova settimana su Cusano CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 15 – 21 APRILE Un’altra settimana ricca di emozioni vi aspetta su Cusano Italia TV (canale 122 del Digitale Terrestre) […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cusano-arte-115x115.webp)

![Bravissima, il Talent Show ideato e condotto da Valerio Merola, in onda Sabato 13 Aprile su Sky 913 e Canale Italia È il primo talent show della tv italiana e detiene ancora il suo primato dopo trentatre anni. Quando VALERIO MEROLA ideó il format nel 1991 e organizzó la prima edizione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/04_12-VALERIO-E-PRESENTATRICI_1280-115x115.webp)

![Videointervista alla giovane conduttrice televisiva di Italian Green “Noemi David” Amici di Mondospettacolo oggi voglio proporvi una videointervista alla giovane conduttrice televisiva Noemi David. Noemi in questo momento è su Raidue fino a fine Aprile con “Italian Green” un programma in onda il sabato su Raidue, incentrato sul […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-7.34.35-PM-115x115.webp)

![la via dei ciliegi: il nuovo show di cucina giapponese è ora disponibile su Prime Video Italia Millennium Cinematografica presenta La via dei ciliegi, un viaggio on the road per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti e delle migliori ricette dell’Hanami, usanza giapponese che consiste nell’osservare la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/La-via-dei-ciliegi-115x115.webp)

![Presentata la fiction tv Margherita delle stelle, su Margherita Hack Tenutasi a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Margherita delle stelle, nuova produzione Rai Fiction – Minerva Pictures in onda su Rai 1 il prossimo 5 Marzo 2024, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/Margherita-delle-stelle_conferenza-115x115.webp)

![Cosa ci aspetta questa settimana su Cusano Italia Tv e Radio Cusano? CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 05 – 11 FEBBRAIO Siamo pronti a guidarvi attraverso una nuova settimana ricca di emozioni, spettacolo e approfondimenti su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/bagheera-cusano-115x115.webp)

![Lancio della campagna Usa il Tuo Voto a Roma Gli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea hanno lanciato la campagna istituzionale Usa il Tuo Voto, in previsione delle votazioni europee dell’8 e 9 Giugno 2024. L’evento […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Nicastri--115x115.webp)

![Martina Calcatelli finalista nazionale del concorso I Bellissimi d’Italia 2024 Amici di Mondospettacolo, sono qui oggi per presentarvi la modella Martina Calcatelli. Martina, qual è stata la tua reazione quando hai saputo di essere stata selezionata come finalista nazionale del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot_20240423_000906_Gallery-115x115.webp)

![L’Agenzia per l’Italia Digitale che dovrà gestire l’intelligenza artificiale dimentica il rinnovo del certificato del suo sito La recente vicenda dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che ha dimenticato di rinnovare il certificato del proprio sito web solleva importanti interrogativi sulla fiducia dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Mario-Nobile-115x115.webp)

![Giovani, digitalizzazione, europee 2024: un tour che sta rivelando le aspirazioni di oltre 4,9 milioni di “Generazione Z” e l’incognita astensione Il tour istituzionale nazionale Giovani, Digitalizzazione, Europee 2024 sta rappresentando una pietra miliare nell’interazione tra le giovani generazioni e le istituzioni. Questa iniziativa, promossa dagli Uffici in Italia del Parlamento e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giovani-digitalizzazione-europee-2024-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Gioia Giovannini Gioia Giovannini è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Gioia, benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex molto bene è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-12.02.47-2-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: So.obe Sofia (So.obe) è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Sofia benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, tutto bene e grazie per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-14.53.30-115x115.webp)

![Intervista ad Annalinda Barini professione: Fotomodella Amici di Mondospettacolo, sono molto felice di essere qui oggi per intervistare una delle più famose e talentuose fotomodelle del momento: Annalinda Barini. Conosciuta in tutta Italia per la sua […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/82372490_446340289580440_2174340967560118272_n-115x115.webp)

![Speciale Curvy Model: Lulù Amici di Mondospettacolo, sono qui oggi per presentarvi Lulù, una modella curvy che ha conquistato il cuore di tutti i giudici del concorso Miss Curvyssima 2023, diventando una delle finaliste […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-14.01.42-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Laura Lezza “La_petitemodel” Laura Lezza è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Laura benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao a tutti! Sto molto bene grazie! […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lauracoppetite-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Ramona Fella Ramona Fella è la Fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Ramona benvenuta su Mondospettacolo. Ciao Alex e grazie per avermi proposto questa intervista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-21.47.38-1-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Daniela Casali Daniela Casali è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Daniela benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alessandro. Sto bene grazie, a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-00.09.40-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Anastasia Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per intervistare “Anastasia”, una fotomodella Italo/Russa di grande successo. Anastasia, grazie per aver accettato di parlare con noi. Per cominciare, vorrei sapere quali sono […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-22.23.02-115x115.webp)

![Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinat Miriam Tirinzoni Fashion Brand si distingue nel panorama delle consulenze d’immagine, offrendo un servizio esclusivo dedicato alle aspiranti Miss del futuro. Dall’eleganza intramontabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Miriam-Tirinzoni-foto-2-115x115.png)

![Cristina Barka: Le sue passioni, i suoi sogni…. “Mi chiamo Cristina Barka, ho 21 anni, sono di origine tunisina e vengo dalla zona di Genova che prende il nome di “Valbisagno” dall’omonimo torrente che vi ci scorre. Le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/9225-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Vanessa Kaos Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per proporvi una nuova videointervista alla bellissima e simpaticissima Fotomodella e Sexy Star “Vanessa Kaos”. Vanessa ha delle grandi novità da raccontarci, ma ora […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VanessaCop-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Giulia Daniela Soponariu Amici di Mondospettacolo, oggi ho l’onore di presentarvi Giulia Daniela Soponariu una giovane e talentuosa artista, che ha già alle spalle una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/giucop-115x115.webp)

![Le modelle di Mondospettacolo: Ludovica Anna Iacobellis Amici di Mondospettacolo, sono lieto di essere qui oggi per intervistare “Ludovica Anna Iacobellis” una giovanissima modella. Come sapete, la moda e il mondo dello spettacolo sono due industrie in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-27-at-12.23.24-AM-1-115x115.webp)

![Sara Banfi: “Una Fotomodella di Successo”! Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Sara Banfi una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che tutti voi siete curiosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-02-24-at-22.34.36-2-115x115.webp)

![Polina Ferari fotomodella, personal trainer si racconta a Mondospettacolo Polina Ferari fotomodella russa per “Mondospettacolo” “Sono Polina Ferari, personal trainer e fotomodella. Laureata in regia cinematografica e giornalismo a Mosca e a Milano ho fatto la scuola AIPT, accademia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/ok1-115x115.webp)

![L’Erotic Model Eva Kisimova “Strega Erotica” ci video racconta la sua esperienza a: “La Zanzara” “La Zanzara” è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani con la collaborazione del collega David Parenzo. Verso la parte finale della divertentissima trasmissione, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-17.39.09-115x115.webp)

![Intervista a Karen De Pedrina: ” Modella ufficiale Sanremo 2024 “ Amici di Mondospettacolo, Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi “Karen De Pedrina” una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/karen1-115x115.png)

![Intervista alla modella Paola Star Paola Star modella di Lucca Vuoi presentarti ai lettori di “Mondospettacolo”? “Mi chiamo Paola, di Lucca, in arte Paola Star, mi ritengo una persona normalissima, una mamma, una moglie come […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/1-5-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Eleonora “sensual_plum” Eleonora è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Eleonora benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Grazie per il tuo invito e rivolgo un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20231128_080556_717-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Erica Castagnoli Erica Castagnoli è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Erica benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti e grazie per questa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-14.33.50-115x115.webp)

![Vanessa Bruni dal bacio con Borghi in Supersex a regina del Veneto Sex Vanessa Bruni è la pornostar, protagonista del nostro editoriale di oggi. Conosciamola insieme. Vanessa benvenuta su Mondospettacolo. Come stai innanzitutto? Per i pochissimi che non ti conoscono, presentati ai nostri […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_6925-115x115.webp)

![Come funziona il lavoro della Cam Girl? Lo abbiamo chiesto a baby.red3000 Una cam girl, nota anche come model di webcam o performer di webcam, è un lavoro che consiste nell’esibirsi in diretta su internet tramite webcam, solitamente in siti specializzati, con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-21-at-13.16.20-3-115x115.webp)

![Video intervista a Valeria Lupi una delle Adult Content Creator più richieste d’Italia Amici di Mondospettacolo, il nostro editoriale di oggi è dedicato alla Adult Content Creator Valeria Lupi. La Supersexy Curvy romana, dopo aver iniziato la sua carriera come fotomodella curvy, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-20.30.04-1-115x115.webp)

![L’Italia vince il Mondiale (del sesso) con la coppia Mary Ryder e Capitano Eric Amici di Mondospettacolo, oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ insolito ma che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo: i campionati mondiali del sesso. Sì, avete capito bene, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-10.39.58-115x115.webp)

![La Madrina della 4^ edizione del Veneto Sex: Lisa Amane Amici di Mondospettacolo, dal 17/05/2024 al 19/05/2024 si terrà (presso il prestigiosissimo locale “New 1000 lire” di Preganziol) la 4^edizione del Veneto Sex. Tra le tantissime pornoattrici che parteciperanno a questa Kermesse […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-18.03.58-115x115.webp)

![Mondospettacolo video intervista la Adult Content Creator “Fattolandia” Amici di Mondospettacolo, oggi voglio proporvi la video intervista di Irene “Fattolandia” una promettente Adult Content Creator. Vediamo di conoscerla insieme. Ecco la video intervista. Irene Fattolandia sui Social https://linktr.ee/Fattolandia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/fattolandiacop-115x115.webp)

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.