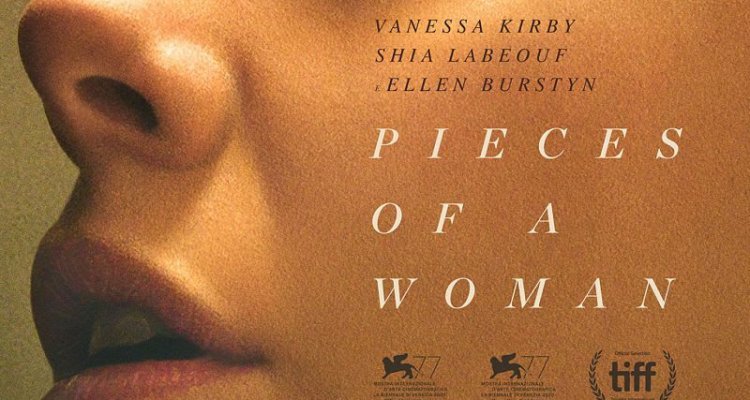

L’interazione tra interni claustrofobici ed esterni panteisti si va ad amalgamare in Pieces of a woman al lacerante dramma della dipartita di una neonata pochi minuti dopo l’incauto parto casalingo.

Rispetto all’estroso horror spurio White God – Sinfonia per Hagen diretto sette anni fa, riuscendo ad appaiare la crudezza oggettiva degli alteri ed essenziali mélo familiari con la forza significante delle dark fantasy care a Tim Burton, l’abile regista ungherese Kornél Mundruczó mette meno carne al fuoco.

Disponibile su Netflix, il suo debutto nel cinema a stelle e strisce passa attraverso l’emblematica geografia emozionale, con la location in prestito di Montreal chiamata a interpretare l’algida Boston, afflitta dal gelido vento dell’inverno, e l’ardua elaborazione del lutto. Sulla falsariga di Kenneth Lonergan in Manchester by the sea. Tuttavia il riverbero degli stati d’animo, a corto di calore umano, appare in questo caso più programmatico. Mentre l’opportuno ricorso ad alcuni incisivi carrelli all’indietro contribuisce a cogliere sin dall’incipit i segni premonitori della tomba d’illusioni nutrite dall’incolto ma felice operaio edile Sean, impegnato nella costruzione di un ponte sopra il Charles River, lo scandaglio antropologico dell’intesa di coppia sconvolta dall’angoscia risulta risaputo. Gli scompensi calcolati nel ritmo narrativo d’inizio film, col party domestico giustapposto al tran tran giornaliero, vanno, a poco a poco, sotto pelle. Al contrario l’irrompere della tragedia, che tramuta il sogno in incubo, annunciato sottobanco dal movimento di macchina irregolare da destra a sinistra, innesca l’ineluttabilità del pugno allo stomaco. La convenzionale punteggiatura sonora extradiegetica cadenza l’improbo ritorno alla normalità dei previi incarichi. Al cantiere per lui, dove si staglia nelle statiche inquadrature l’indifferenza del teatro a cielo aperto. Alla scrivania per lei.

L’erudito lavoro di sottrazione dell’antiretorica è però contraddetto dall’enfasi di maniera che antepone al timbro antispettacolare ammiccanti giochi prospettici fini a se stessi. Mundruczó, che con White God – Sinfonia per Hagen aveva preso le debite distanze sia dalla suspense meditabonda di Robert Bresson in Au hasard Balthazar sia dall’ovvia bonomia di Fred McLeod Wilcox in Torna a casa, Lassie!, esibendo in chiave allegorica la voluttà di riscatto del negletto cane meticcio, stenta ad acquisire le virtù degli stilisti visivi. Il grado d’intensità dell’urlo di Sean, attanagliato dall’ormai cronica mancanza di comunicazione con l’attonita consorte Martha, tradisce l’inane proposito di toccare il cuore e riempire l’occhio. Per mezzo dei compiuti piani-sequenza frammisti ai velleitari effetti prospettici degli insistiti deep-focus. Che dovrebbero spingere l’attenzione del pubblico nell’urgenza d’impossibili ed empatiche risposte fuori dall’alienante appartamento. Perlustrato lungo i corridoi, nel salotto, nella mesta alcova, con lo slancio vitalistico dell’eros ridotto al lumicino, senza mai convertire appieno la composizione figurativa in approfondimento introspettivo. L’impronta che affiora malinconicamente sul finestrino dell’autobus rimanda in filigrana alla scarna ed eterea mano dell’intristita Diane Keaton in Interiors di Woody Allen. Ciò nonostante l’implicito inchino nei confronti dei maestri avvezzi ad analizzare il grigiore dell’esistenza, suggerendo l’indispensabile bagliore da scorgere per uscire dal tunnel, non incentiva affatto gli obiettivi grandangolari né l’insieme d’illuminazioni frontali e laterali.

Le mire intellettualistiche rinvenibili nella pretenziosa gamma cromatica concepita dalla pur avvertita fotografia, che si serve dell’indubbia capacità di scrivere con la luce per unire i contrasti chiaroscurali agli attriti affettivi, esacerbati dalla perdita, non sono quindi sufficienti a colmare l’impasse del déjà-vu. Le lastre di ghiaccio disseminate nell’impervio tragitto, in attesa dell’arrivo catartico della bella stagione, i baci fedifraghi al buio, nella discoteca di turno, la sofferta deposizione in tribunale, per inchiodare alle proprie responsabilità la sventata ostetrica, richiamano alla mente oltretutto modelli assai diversi gli uni dagli altri. Come Sotto accusa del mestierante, privo d’ingegno, Jonathan Kaplan, Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera del compianto Kim Ki-duk ed Ema dell’arguto Pablo Larraín. L’apparente compattezza strutturale cela di conseguenza la penuria dell’acume genuino. Capace in White God – Sinfonia per Hagen di trascendere il colpo di gomito dei suggestivi preziosismi ed echeggiare la potenza dell’invisibile. Eletta ad antidoto contro gli schiaffi del destino e l’analfabetismo sentimentale. Pieces of a woman, viceversa, a dispetto dell’epidermica ispirazione di partenza dell’autore magiaro e della maiuscola prova di Vanessa Kirby (Martha), sostituisce in extremis l’aria d’ostilità, dovuta all’opprimente discredito, coi punti di grazia dell’ordine naturale delle cose. Trascinando così anche l’andamento riflessivo e l’elegiaca rievocazione dell’età verde nella deleteria indolenza delle buone intenzioni.

Massimiliano Serriello

![The fall guy: il pericolo è il nostro mestiere Prendete Ryan Gosling ed Emily Blunt, ovvero i due volti cardine dell’appena trascorso Barbienheimer (!!!) e immergeteli in oltre due ore di visione derivate dalla serie televisiva anni Ottanta Professione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/05/The-fall-guy-115x115.webp)

![Il coraggio di Blanche: un’altra “guerra dichiarata” da Valérie Donzelli Sono trascorsi oltre dodici anni dall’avvento nelle sale dell’intenso ed eccentrico mélo familiare La guerra è dichiarata. L’avventizia tenuta stilistica dell’ambiziosa regista transalpina Valérie Donzelli, volta dapprincipio ad amalgamare timbri […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-coraggio-di-Blanche_poster-115x115.webp)

![Arriva al cinema Segnali di vita di Leandro Picarella Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, arriva dal 29 Aprile 2024 al cinema Segnali di vita, il film di Leandro Picarella, prodotto da […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Segnali-di-vita-115x115.webp)

![Steelbook 4K Ultra HD per Mean girls con Lindsay Lohan In collaborazione con Paramount, Plaion pictures riscopre su supporto 4K Ultra HD, in edizione steelbook, Mean girls, in occasione del ventennale dalla sua uscita nelle sale cinematografiche. Fu infatti nel […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Mean-girls-115x115.webp)

![C’era una volta in Bhutan: un apologo tragicomico tra fiaba e dileggio Realizzare un apologo sui valori ereditati dalla tradizione, scossi dal nuovo che avanza, costituito dall’avvento sia pure tardivo di Internet e dall’egemonia del sistema democratico sulla vetusta monarchia, richiede una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/CeraUnaVoltaInBhutan-115x115.webp)

![Matthew Modine vede La città oltre il tunnel di Lucilla Colonna e lo definisce “Fantastic!” La prima statunitense del nuovo cortometraggio di Lucilla Colonna La città oltre il tunnel ha avuto luogo al Museum of the Moving Image di New York City il 4 Aprile 2024, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/La-citta-oltre-il-tunnel_1-115x115.webp)

![Anselm: Wenders s’immerge in 3D nell’arte di Kiefer Il cineasta Wim Wenders realizza e dirige Anselm, documentario sull’artista tedesco Anselm Kiefer, pittore e scultore nato nel Marzo del 1945 che ha iniziato a dar vita alle proprie opere […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Anselm_web-115x115.webp)

![Arriva l’Hip Hop Cine Fest 2024 Roma si appresta a diventare il palcoscenico internazionale della quarta edizione del Festival Internazionale del Cinema Hip Hop, evento dedicato alla produzione cinematografica che si ispira e utilizza l’Hip Hop […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Hip-Hop-Cine-Fest1-115x115.webp)

![Al cinema Il caso Josette, con Dany Boon e Jérome Commandeur Nei cinema italiani da oggi, 24 Aprile 2024, Il caso Josette, diretto da Fred Cavayé. Ne sono protagonisti Dany Boon e Jérome Commandeur. Francia, 1640. L’avvocato Maitre Pompignac non ha mai […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-caso-Josette-115x115.webp)

![Al cinema Challengers, diretto da Luca Guadagnino Dal regista Luca Guadagnino arriva nelle sale cinematografiche italiane oggi, 24 Aprile 2024, Challengers. Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Io sono l’amore) ha diretto il film da una sceneggiatura di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Challengers-115x115.webp)

![Arriva al cinema La moglie del Presidente, con Catherine Deneuve Una sorprendente Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero La moglie del Presidente. Diretta, al suo esordio, da Léa Domenach, La moglie del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/La-moglie-del-presidente-115x115.webp)

![Arrivederci Amore, Ciao di Michele Soavi “Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù /Cercavo in te la tenerezza che non ho/La comprensione che non so trovare in questo mondo stupido… Quella persona […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/CiaoOr-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): nel porno, tra Orwell e rivoluzione sessuale Jericho’s tail (La coda di Jericho) è il lungometraggio d’esordio di Marcello Caroselli, che ne ricopre anche il ruolo di protagonista: un ragazzo sui trent’anni italo inglese, di nome Jericho […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHO-POSTER-PRIME-115x115.webp)

![Confidenza: Daniele Luchetti e Domenico Starnone parte 3 Giunto alla terza trasposizione cinematografica dei libri dell’applaudito romanziere partenopeo Domenico Starnone, dopo La scuola: Ex cattedra-Fuori registro-Sottobanco-Solo se interrogato, tradotto sul grande schermo quasi trenta primavere or sono, e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Confidenza-115x115.webp)

![In dvd Volti coperti – Storia di un ultras di Stefano Calvagna Dopo aver resi disponibili per il mercato dell’home video i suoi Si vis pacem para bellum, Cattivi e cattivi e Baby gang, Digitmovies prosegue il proprio lavoro di diffusione su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Volti-coperti-Storia-di-un-ultras-115x115.webp)

![Spy x family – Code: White – anime… di agenti Spy x family – Code: White, diretto da Takashi Katagiri e Kazuhiro Furuhashi, è il capitolo cinematografico della popolare serie anime. Loid sta per essere sostituito nell’operazione Strix, ma fa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Spy-Family-Code-White-115x115.webp)

![Grande successo e tantissimo pubblico per la premiere romana di Iron Fighter di Claudio Del Falco Si è tenuta presso il multisala Adriano di Roma la premiere di Iron Fighter, fight / action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IRON-FIGHER_12-Copia-115x115.webp)

![Ecco tutti i candidati del Vespertilio Awards 2024, premio dell’horror italiano Brando De Sica, Luna Gualano e Andrea Niada sono i registi le cui opere hanno ottenuto più candidature per l’edizione 2024 del Vespertilio Awards, premio dedicato al cinema horror e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2022/07/Vespertilio_Awards-115x115.jpg)

![“Onirica”: su Amazon Prime Video l’omaggio di Luca Canale Brucculeri al cinema di Dario Argento Amici di Mondospettacolo, voglio dare un consiglio a tutti voi che amate il cinema il cinema di Dario Argento. È in programmazione in questi giorni su Amazon Prime Video “Onirica”, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/180424351-51b17f84-f6dc-4441-b05a-19d0bcb57463-115x115.webp)

![Terza edizione per Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano Scoprire una strada indipendente al cinema italiano, nello specifico quella di genere fantastico. Questo l’obiettivo della rassegna cinematografica Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano, curata da Matteo Scarfò, Giuliano […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Body-Odyssey-115x115.webp)

![Livia – Il singolo “Ammaraggio” Il brano sugli stores digitali e dal 12 aprile nelle radio “Ammaraggio” è il singolo della poliedrica artista e cantautrice Livia, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Livia-1-1-115x115.webp)

![Martina Zoppi racconta il suo doppio singolo Martina Zoppi ritorna il 12 aprile con un doppio singolo “La mia festa” e “Mare Mosso”. Brani che si distinguono per il timbro di voce profondo e avvolgente della cantautrice […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_6951-115x115.webp)

![Spirit of Trance a Ferrara venerdì 28 giugno 2024 Esistono pochi linguaggi universali che abbiano la stessa forza, lo stesso impatto e la stessa magia della musica trance, genere di musica elettronica nato in Germania negli anni novanta che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/dj-set-@-piazza-trento-trieste-ferrara-ter--115x115.webp)

![Texas Hold ‘Em di Beyoncè al comando della classifica EarOne Airplay Radio Dopo 10 settimane di leadership italiana, un’artista internazionale ritorna al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio: “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé è il brano più ascoltato in radio “Texas […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Texas-Hold-‘Em-di-Beyonce-al-comando-della-classifica-EarOne-Airplay-Radio-115x115.webp)

![Last Time, il nuovo singolo della cantautrice slovacca LIIA per preservare con coraggio benessere e dignità LIIA, la cantautrice slovacca che ha incantato l’Italia con l’intensità della sua voce e l’emozionalità della sua penna, torna nei digital store intrecciando le corde della sua anima a quelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LIIA-Pic-by-Tiziana-Bottone-2-115x115.webp)

![Federico Pisano – Candy è il nuovo singolo Si intitola Candy il nuovo singolo di Federico Pisano, disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming, su etichetta NEEDA Records. Candy è un brano pop, prodotto da Alessandro […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/lungattt-115x115.png)

![II Cile torna con il nuovo singolo Nadir, al via il tour 2024 | MUSICA Il Cile annuncia l’uscita del nuovo singolo Nadir, fuori da venerdì 26 aprile per ZonArtista Records e disponibile in pre-save. Prodotto da Pio Stefanini e da Stefano Francesconi, il brano rappresenta la rinascita artistica del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/unnamed-115x115.webp)

![Finalmente Levante a Firenze La cantautrice, autrice e scrittrice al Teatro Verdi Finalmente Levante a Firenze. Dopo il forfait dello scorso marzo – per la scomparsa di un membro dello staff tecnico – sbarca sabato 27 aprile al Teatro Verdi il tour […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Levante_15-_33A6433_foto-di-kimberley-ross-pic-115x115.webp)

![De Amore et Obsessione: scopri tutte le novità sul suo ultimo video Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “De Amore Et Obsessione”, il nuovo singolo di Subaru disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 aprile. “De […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5804-115x115.webp)

![Novella – Il singolo Grazie Tommaso Il brano della cantautrice sugli stores e nelle radio “Grazie Tommaso” è il nuovo singolo della poliedrica artista e cantautrice Novella, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Novella-1-115x115.webp)

![VEJO – Il nuovo singolo Rugiada Il brano dell’artista sugli stores e dal 10 aprile nelle radio “Rugiada” è il nuovo singolo della poliedrica artista VEJO, sui principali stores digitali e dal 10 aprile nelle radio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Vejo-1-115x115.webp)

![Aldo Diguerrino – Il nuovo singolo Io sono Aldo In radio il brano del cantautore trevigiano “Io sono Aldo” è il nuovo singolo dell’eclettico artista e cantautore Aldo Diguerrino, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Aldo-Diguerrino-2--115x115.webp)

![Esplorando l’Universo Musicale dei The Badly Behaved: Tra Synthpop, Cinematografia e Innovazione Sonora Benvenuti a un viaggio nel mondo unico e avvincente dei The Badly Behaved, una band che fonde con maestria elementi di synthpop ed electropop con ispirazioni cinematografiche e influenze multigenere. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Soulless-City-artwork-The-Badly-Behaved-MusicAlive.net_-115x115.webp)

![Mr Melt e Oyoshe – Due diamanti dell’Hip Hop Italiano insieme su Just Ice Dopo la pubblicazione del disco Justice per l’etichetta KML, Mr Melt, rapper romano e attivo ad Amsterdam ormai da anni, pubblica il video del primo estratto del disco. Il brano […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-Mr-Melt-115x115.webp)

![PignaEnd – Il singolo Dodi & Diana Il brano dell’artista dal 29 marzo nelle radio “Dodi & Diana” è il singolo dell’eclettico artista cantautore PignaEnd, già presente sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-115x115.webp)

![Illusione Postmoderna il nuovo singolo di Dario Rizzardi Da venerdì 26 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Illusione Postmoderna” il nuovo singolo di Dario Rizzardi. “Illusione Postmoderna” è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/COPERTINA-4-115x115.webp)

![Francesco Lattanzi: la bellezza non ha bisogno di maschere È l’unica cosa certa: la vera bellezza non ha bisogno di maschere. “Alla morte” – titolo duro nella forma ma tutt’altro che cattivo nelle intenzioni, è il ritorno in scena […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lattanzi3-115x115.png)

![Giuseppe D’Alonzo intervista su Mattinieri del tempo Fuori dal 8 marzo “Mattinieri del tempo”, il nuovo singolo di Giuseppe D’Alonzo. Dopo un lungo periodo acustico il cantautore torna con un pezzo rock dal retrogusto disco. Lo abbiamo […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/io-2-115x115.webp)

![Geepsity: ascolta il primo album ufficiale Eclettico Dal 24 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “ECLETTICO” (Kimura), il primo album di GEEPSITY. “Eclettico” è un album di nove canzoni accomunate da sonorità […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/in-radio-e-streaming-tutto-il-nuovo-singolo-di-geepsity-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Davide Scovazzo Davide Scovazzo nasce a Genova nel 1980. Sceneggiatore e regista, laureato al DAMS, si definisce un autodidatta. Ha lavorato come aiuto regia, assistente alla regia e assistente di produzione per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ScovazzoOr-115x115.webp)

![Wretched dei Pierce Brothers Wretched – La Madre Oscura (The Wretched) è un folk horror statunitense del 2020, opera prima del duo di registi e sceneggiatori noto come The Pierce Brothers. I due fratelli […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/MadreOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Fabrizio La Monica Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, inizia a girare corti e film per il web molto giovane. Nel 2017 inizia un sodalizio artistico con l’attore Ferdinando Gattuccio con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/FabrizioOr-115x115.webp)

![The Lodgers di Brian O’Malley “Come può il Fato essere in torto?” Ogni tanto anche in questi anni Duemila qualcuno decide di confrontarsi con l’horror gotico. C’è chi lo fa peggio, chi meglio. A quest’ultima […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LodgersOr-115x115.webp)

![Mondospettacolo intervista il regista Leonardo Barone 1976 Leonardo Barone nasce a Piombino (LI) il 1 dicembre del 1976 da Antonino Barone, operaio della Lucchini, e Serenella Ranieri, impiegata alle poste. 1980 – 1990 Sin da ragazzino […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LeoOr-115x115.webp)

![Tenebra: l’oscuro viaggio di Anto nella mente dell’Orco “La Vita è solo Sofferenza. L’Orco Buio è dappertutto. Il Male è dappertutto” L’Italia, col suo cinema indipendente, non finisce mai di sorprendermi. Ogni giorno scopro nuovi esperimenti filmici, nuovi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/TenebraOr-115x115.webp)

![Iron fighter: arti marziali, auto veloci e vendetta per l’esordio registico di Claudio Del Falco L’attore e sportivo Claudio Del Falco debutta alla regia con il lungometraggio Iron fighter, interpretandone anche il protagonista che porta il suo stesso nome. Nel film è, appunto, un campione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Iron-fighter-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista alla cam girl Silvia Lamberti Classe 1985, il nome di Silvia Lamberti è particolarmente conosciuto soprattutto tra i fan dell’hard, universo di cui è entrata a far parte a trent’anni. Pittrice professionista fino all’età di ventisette anni, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/SILVIA-LAMBERTI_2-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): una clip esclusiva Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli, Jericho’s tail (La coda di Jericho) è già da qualche settimana tra i nuovi titoli entrati a far parte della library di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHOS-TAIL_5-Copia-115x115.webp)

![Su TecaTv Omicidio al cimitero, Il passaggio segreto e L’uomo col cilindro Da lunedì 13 Marzo 2024 la piattaforma TecaTv – di proprietà della Running Tv International – è diventata un canale streaming in abbonamento, per cui gli utenti possono accedere a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/Omicidio-al-cimitero-115x115.webp)

![Alla Buonora: quattordicesima puntata, ospiti: Eva Henger, Baz ed Emma Quartullo Sabato 27 aprile, dalle 21.30 sul canale 122, si conclude il mese di aprile con una grande serata da trascorrere su Cusano Italia Tv. Il loft di Alla Buonora, con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/henger-115x115.webp)

![15- 21 aprile: nuova settimana su Cusano CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 15 – 21 APRILE Un’altra settimana ricca di emozioni vi aspetta su Cusano Italia TV (canale 122 del Digitale Terrestre) […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cusano-arte-115x115.webp)

![Bravissima, il Talent Show ideato e condotto da Valerio Merola, in onda Sabato 13 Aprile su Sky 913 e Canale Italia È il primo talent show della tv italiana e detiene ancora il suo primato dopo trentatre anni. Quando VALERIO MEROLA ideó il format nel 1991 e organizzó la prima edizione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/04_12-VALERIO-E-PRESENTATRICI_1280-115x115.webp)

![Videointervista alla giovane conduttrice televisiva di Italian Green “Noemi David” Amici di Mondospettacolo oggi voglio proporvi una videointervista alla giovane conduttrice televisiva Noemi David. Noemi in questo momento è su Raidue fino a fine Aprile con “Italian Green” un programma in onda il sabato su Raidue, incentrato sul […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-7.34.35-PM-115x115.webp)

![la via dei ciliegi: il nuovo show di cucina giapponese è ora disponibile su Prime Video Italia Millennium Cinematografica presenta La via dei ciliegi, un viaggio on the road per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti e delle migliori ricette dell’Hanami, usanza giapponese che consiste nell’osservare la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/La-via-dei-ciliegi-115x115.webp)

![Presentata la fiction tv Margherita delle stelle, su Margherita Hack Tenutasi a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Margherita delle stelle, nuova produzione Rai Fiction – Minerva Pictures in onda su Rai 1 il prossimo 5 Marzo 2024, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/Margherita-delle-stelle_conferenza-115x115.webp)

![Cosa ci aspetta questa settimana su Cusano Italia Tv e Radio Cusano? CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 05 – 11 FEBBRAIO Siamo pronti a guidarvi attraverso una nuova settimana ricca di emozioni, spettacolo e approfondimenti su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/bagheera-cusano-115x115.webp)

![L’Agenzia per l’Italia Digitale che dovrà gestire l’intelligenza artificiale dimentica il rinnovo del certificato del suo sito La recente vicenda dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che ha dimenticato di rinnovare il certificato del proprio sito web solleva importanti interrogativi sulla fiducia dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Mario-Nobile-115x115.webp)

![Giovani, digitalizzazione, europee 2024: un tour che sta rivelando le aspirazioni di oltre 4,9 milioni di “Generazione Z” e l’incognita astensione Il tour istituzionale nazionale Giovani, Digitalizzazione, Europee 2024 sta rappresentando una pietra miliare nell’interazione tra le giovani generazioni e le istituzioni. Questa iniziativa, promossa dagli Uffici in Italia del Parlamento e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giovani-digitalizzazione-europee-2024-115x115.webp)

![Contribuire alla cultura e alla scienza: un impegno condiviso con la Fondazione Alma Dal Co Quest’anno la Fondazione Aidr (www.aidr.it) ha scelto di sostenere la Fondazione Alma Dal Co invitando tutti coloro che fanno parte del proprio network a destinare il cinque per mille dell’IRPEF […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Alma--115x115.webp)

![Guerre e conflitti: come affrontarli nella scuola italiana Cosa ne pensa del conflitto tra Israele e Palestinesi? Ma quando finirà la guerra in Ucraina? Pensa che ci sarà la terza guerra mondiale? Sono queste le domande inquietanti che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Monica-Constantin-Fulvio-Oscar-Benussi-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Gioia Giovannini Gioia Giovannini è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Gioia, benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex molto bene è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-12.02.47-2-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: So.obe Sofia (So.obe) è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Sofia benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, tutto bene e grazie per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-14.53.30-115x115.webp)

![Intervista ad Annalinda Barini professione: Fotomodella Amici di Mondospettacolo, sono molto felice di essere qui oggi per intervistare una delle più famose e talentuose fotomodelle del momento: Annalinda Barini. Conosciuta in tutta Italia per la sua […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/82372490_446340289580440_2174340967560118272_n-115x115.webp)

![Speciale Curvy Model: Lulù Amici di Mondospettacolo, sono qui oggi per presentarvi Lulù, una modella curvy che ha conquistato il cuore di tutti i giudici del concorso Miss Curvyssima 2023, diventando una delle finaliste […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-14.01.42-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Laura Lezza “La_petitemodel” Laura Lezza è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Laura benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao a tutti! Sto molto bene grazie! […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lauracoppetite-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Ramona Fella Ramona Fella è la Fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Ramona benvenuta su Mondospettacolo. Ciao Alex e grazie per avermi proposto questa intervista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-21.47.38-1-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Daniela Casali Daniela Casali è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Daniela benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alessandro. Sto bene grazie, a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-00.09.40-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Anastasia Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per intervistare “Anastasia”, una fotomodella Italo/Russa di grande successo. Anastasia, grazie per aver accettato di parlare con noi. Per cominciare, vorrei sapere quali sono […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-22.23.02-115x115.webp)

![Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinat Miriam Tirinzoni Fashion Brand si distingue nel panorama delle consulenze d’immagine, offrendo un servizio esclusivo dedicato alle aspiranti Miss del futuro. Dall’eleganza intramontabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Miriam-Tirinzoni-foto-2-115x115.png)

![Cristina Barka: Le sue passioni, i suoi sogni…. “Mi chiamo Cristina Barka, ho 21 anni, sono di origine tunisina e vengo dalla zona di Genova che prende il nome di “Valbisagno” dall’omonimo torrente che vi ci scorre. Le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/9225-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Vanessa Kaos Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per proporvi una nuova videointervista alla bellissima e simpaticissima Fotomodella e Sexy Star “Vanessa Kaos”. Vanessa ha delle grandi novità da raccontarci, ma ora […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VanessaCop-115x115.webp)

![Le Bellissime di Mondospettacolo: Giulia Daniela Soponariu Amici di Mondospettacolo, oggi ho l’onore di presentarvi Giulia Daniela Soponariu una giovane e talentuosa artista, che ha già alle spalle una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/giucop-115x115.webp)

![Le modelle di Mondospettacolo: Ludovica Anna Iacobellis Amici di Mondospettacolo, sono lieto di essere qui oggi per intervistare “Ludovica Anna Iacobellis” una giovanissima modella. Come sapete, la moda e il mondo dello spettacolo sono due industrie in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-27-at-12.23.24-AM-1-115x115.webp)

![Sara Banfi: “Una Fotomodella di Successo”! Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Sara Banfi una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che tutti voi siete curiosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-02-24-at-22.34.36-2-115x115.webp)

![Polina Ferari fotomodella, personal trainer si racconta a Mondospettacolo Polina Ferari fotomodella russa per “Mondospettacolo” “Sono Polina Ferari, personal trainer e fotomodella. Laureata in regia cinematografica e giornalismo a Mosca e a Milano ho fatto la scuola AIPT, accademia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/ok1-115x115.webp)

![L’Erotic Model Eva Kisimova “Strega Erotica” ci video racconta la sua esperienza a: “La Zanzara” “La Zanzara” è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani con la collaborazione del collega David Parenzo. Verso la parte finale della divertentissima trasmissione, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-17.39.09-115x115.webp)

![Intervista a Karen De Pedrina: ” Modella ufficiale Sanremo 2024 “ Amici di Mondospettacolo, Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi “Karen De Pedrina” una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/karen1-115x115.png)

![Intervista alla modella Paola Star Paola Star modella di Lucca Vuoi presentarti ai lettori di “Mondospettacolo”? “Mi chiamo Paola, di Lucca, in arte Paola Star, mi ritengo una persona normalissima, una mamma, una moglie come […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/1-5-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Eleonora “sensual_plum” Eleonora è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Eleonora benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Grazie per il tuo invito e rivolgo un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20231128_080556_717-115x115.webp)

![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Erica Castagnoli Erica Castagnoli è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Erica benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti e grazie per questa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-14.33.50-115x115.webp)

![Come funziona il lavoro della Cam Girl? Lo abbiamo chiesto a baby.red3000 Una cam girl, nota anche come model di webcam o performer di webcam, è un lavoro che consiste nell’esibirsi in diretta su internet tramite webcam, solitamente in siti specializzati, con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-21-at-13.16.20-3-115x115.webp)

![Video intervista a Valeria Lupi una delle Adult Content Creator più richieste d’Italia Amici di Mondospettacolo, il nostro editoriale di oggi è dedicato alla Adult Content Creator Valeria Lupi. La Supersexy Curvy romana, dopo aver iniziato la sua carriera come fotomodella curvy, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-20.30.04-1-115x115.webp)

![L’Italia vince il Mondiale (del sesso) con la coppia Mary Ryder e Capitano Eric Amici di Mondospettacolo, oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ insolito ma che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo: i campionati mondiali del sesso. Sì, avete capito bene, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-10.39.58-115x115.webp)

![La Madrina della 4^ edizione del Veneto Sex: Lisa Amane Amici di Mondospettacolo, dal 17/05/2024 al 19/05/2024 si terrà (presso il prestigiosissimo locale “New 1000 lire” di Preganziol) la 4^edizione del Veneto Sex. Tra le tantissime pornoattrici che parteciperanno a questa Kermesse […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-18.03.58-115x115.webp)

![Mondospettacolo video intervista la Adult Content Creator “Fattolandia” Amici di Mondospettacolo, oggi voglio proporvi la video intervista di Irene “Fattolandia” una promettente Adult Content Creator. Vediamo di conoscerla insieme. Ecco la video intervista. Irene Fattolandia sui Social https://linktr.ee/Fattolandia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/fattolandiacop-115x115.webp)

![Amandha Fox realizza un calendario per una guida più sicura! Amandha Fox la venere polacca, realizza un calendario per sensibilizzare alla guida sicura! La regione Puglia e la città di Treviso sono state le location scelte per la realizzazione del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Amandha-Fox-calendario_2024_3-115x115.webp)

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.